Jean-Claude Mirabella,

Docteur en études italiennes, Université Paul Valéry - Montpellier 3, Laboratoire LLACS

jean-claude.mirabella@univ-montp3.fr

Le cinéma de Gianni Amelio :

un exemple filmique de l’éthique du care?

Télécharger l'article complet en format PDF

L’éthique du Care a été développée notamment par la psychologue américaine Carol Gilligan dans son ouvrage In a Different Voice : Psychological Theory and Women’s Development publié en 1982 et traduit en français, dans un premier temps, en 1986, par Une si grande différence puis, quelques années plus tard, par Une voix différente (2008). Pour une éthique du care. Le terme « care » a tout de suite posé problème en France. Fallait-il le traduire ou pas ? Fallait-il l’orthographier avec une lettre majuscule ou pas ? L’écrire en italique ou pas ?

« To care » est un verbe d’usage courant dans la langue anglaise, qui désigne « l’action de protéger quelque chose ou quelqu’un et de répondre à ses besoins » (Cambridge Dictionnary). « To take care of » signifie « s’occuper de » et « to care for » « porter attention à », « répondre aux besoins de » mais également « se soucier de », « se sentir concerné par ». Le terme est utilisé dans plusieurs expressions anglaises d’usage courant qui corroborent ces différents sens : « I don’t care » signifie « je m’en fiche », « je ne m’en soucie pas ». « Take care » signifie « prends soin de toi ». Le terme anglais de « Care » désigne donc à la fois une attitude et des activités qui impliquent un rapport d’aide d’une personne à une autre[1].

Ainsi a-t-il été convenu, plus ou moins implicitement, que le terme se rapprochant le mieux du mot « care » était « sollicitude » sans que cette traduction ne puisse satisfaire tout le monde. En Italie, le problème fut réglé bien plus rapidement en partant du verbe latin « curare » qui a donné le substantif « cura », « curare » signifie, en effet, « prendre soin de, soigner ».

Les travaux de Carol Gilligan s’appuient sur des recherches relatives à la psychologie du développement et sur des enquêtes descriptives. Elle met en forme ce qui se présente comme une posture morale spécifique, qu’elle associe à l’éthique du care, distincte de la théorie de justice prise en charge par la philosophie morale. Ses travaux ont rapidement pris le chemin d’une description « genrée » des comportements. En effet, la perspective du care apparaît comme une éthique féminine et c’est ainsi que Carol Gilligan l’exprime dans un entretien avec Patricia Paperman et Sandra Laugier :

Dans une société et une culture démocratiques, basée sur l’égalité de voix et le débat ouvert, le care est une éthique féministe : une éthique conduisant à une démocratie libérée du patriarcat et des maux qui lui sont associés, le racisme, le sexisme, l’homophobie, et d’autres formes d’intolérance et d’absence de care. Une éthique féministe du care est une voix différente parce que c’est une voix qui ne véhicule pas les normes et les valeurs du patriarcat ; c’est une voix qui n’est pas gouvernée par la dichotomie et la hiérarchie du genre, mais qui articule les normes et les valeurs démocratiques (Gilligan, 2009, p. 77).

La même Sandra Laugier n’hésite pas à reprendre à son compte les propos de Carol Gilligan issus d’un entretien publié dans la revue Multitudes en 2009 :

Ici on touche malheureusement au cœur du problème, à savoir le blocage du débat intellectuel sur le genre en France par la référence, y compris chez les femmes qui se prétendent féministes, à l’universalisme et à l’égalité. C’est bien une opposition systématique universalisme/différentialisme, aussi néfaste que tous les dualismes que critique Gilligan, qui structure le débat français sur le féminisme. Il ne s’agit d’ailleurs pas tant d’un débat que d’un système de repoussoir, le chiffon rouge du différentialisme agité dès lors qu’on veut défendre une position crédible et réaliste en ce domaine. Le débat sur la parité l’a bien montré (Laugier, 2010, p. 121).

L’éthique du care a donc ouvert un large champ qui s’interroge sur l’ensemble des relations sociales où l’inégalité s’organise en raison d’une vulnérabilité constitutive. Par manque d’attention nous sommes souvent imperméables à des situations qui pourraient trouver un début de prise en charge voire de solution par le soin, l’attention à autrui, la sollicitude. À partir de ces considérations, il nous a semblé pertinent de nous poser la question de savoir quel rapport pouvait entretenir le cinéma avec le care, et le cinéma italien en particulier. C’est, selon nous le réalisateur Gianni Amelio qui illustre le mieux cette éthique. Notre travail a donc pour objectif de nous interroger sur le cinéma de cet auteur et pour ce faire se situera au croisement des études cinématographiques et de la philosophie morale. L’on peut, si l’on connaît un tant soit peu la vie privée et publique du réalisateur ainsi que sa production cinématographique, se demander dans quelle mesure l’œuvre cinématographique de Gianni Amelio relève totalement, en partie ou pas du tout de l’éthique du care.

Gianni Amelio est aujourd’hui l’un des réalisateurs italiens les plus connus et estimés pour son travail d’auteur. Chez les réalisateurs, la médiatisation advient le plus souvent — outre le succès populaire de tel ou tel film — par l’intermédiaire des récompenses reçues dans les festivals, notamment les plus importants tels que Cannes, Venise et Berlin. C’est lors de l’édition 1992 du Festival du film de Cannes que le réalisateur a obtenu le Grand Prix du Jury pour Les Enfants volés (Il ladro di bambini). Six ans plus tard il obtint le Lion d’Or lors de la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de Venise avec Mon frère (Così ridevano). Auparavant il avait acquis une certaine notoriété nationale grâce surtout à des œuvres comme I ragazzi di via Panisperna [Les jeunes gens de la rue Panisperna, 1988][2] ou Portes ouvertes (Porte aperte, 1990). Le premier réalisé pour la RAI mettait en scène les relations entre le physicien Enrico Fermi et ses étudiants les plus doués comme Ettore Majorana, disparu mystérieusement. Le second, une adaptation d’un roman de Leonardo Sciascia, est un réquisitoire contre la peine de mort. Cela dit, passer par la biographie d’un auteur aide souvent à comprendre son parcours artistique voire les problématiques et les thèmes développés dans son œuvre.

Le cas de Gianni Amelio : une enfance difficile

Amelio est issu d’une famille d’émigrés où les pères abandonnent leurs enfants :

« J’appartiens à une famille d’émigrants. Mon grand-père a émigré en Amérique du Sud et il n’est jamais revenu. Il a laissé ma grand-mère enceinte et elle avait déjà trois enfants. Mon père, quand j’avais un an et demi et lui dix-huit, est parti à la recherche de son père. Il l’a retrouvé et a disparu, lui aussi. Puis son frère cadet est parti à son tour, alors que mon père, après 15 ans passés en Amérique, est revenu en Italie[3]. »

Cette vie familiale, ou plutôt cette absence de vie familiale, a eu des répercussions évidentes sur l’existence et la création artistique du réalisateur. Amelio est hanté par la recherche du père ; la constitution d’un lien père-fils - voire maître-élève - est au centre de la plupart de ses films. I ragazzi di via Panisperna repose surtout sur la relation entre le physicien Enrico Fermi et son génial élève Ettore Majorana ; Les Enfants volés, Lamerica (Id.,1994), Les Clefs de la maison (Le chiavi di casa, 2004) et même L’Étoile imaginaire (La stella che non c’è, 2006) mettent en scène la naissance de pères plus ou moins symboliques, tandis que Mon frère, à travers, les sentiments troubles et complexes qui unissent deux frères, redéfinit les rapports d’autorité et d’allégeance qui régissent la famille.

Loin de vouloir ici pratiquer une quelconque « psychanalyse sauvage », il est cependant évident que l’enfance de ce petit Calabrais que fut Gianni Amelio ne peut qu’avoir eu une influence sur son rapport au monde et, bien évidemment, son rapport à autrui. Il s’agit d’un artiste qui a l’air assez ouvert, voire affable, mais qui se confie peu, pourtant, avec le temps qui passe, les retenues et les pudeurs s’estompent au point qu’Amelio se livre plus facilement qu’il y a quelques années, comme ce fut le cas pour une revue numérique où il évoque le noyau familial après le retour de son père :

Ebbe un altro figlio da mia madre, mio fratello, e la mia famiglia tornò ad essere una famiglia ma io non ne ho mai fatto parte. Per mio padre ero un estraneo, lui aveva la terza elementare e io ero uno che studiava. Non mi volle mai con sé. E’ stata mia nonna a prendersi cura di me, sono cresciuto con lei. Mia madre è morta giovanissima, aveva 38 anni, non volle che fossi informato della sua malattia perché sapeva che avrei lasciato tutto per starle vicino e non voleva che il mio lavoro potesse risentirne. Sì, ho cercato mia madre. Camus cercava il padre. Lo cerca fin dalla prima scena, vuole scrivere un libro sul padre e poi invece un giorno dice alla madre: “Che ne dici se scrivo un libro su di te” e lei: “Io non so leggere”. Mia madre invece sapeva leggere e un giorno lesse una critica ferocissima sul mio lavoro in un giornale che riportava anche una mia foto. Lei piegò il foglio, lo mise in una busta, me lo spedì e mi disse: “Io non ci credo alle cose che scrivono, però la foto è bella”.[4]

L’on est donc en droit de se demander quelle a pu être l’influence de son enfance, de son vécu sur son cinéma ? Peut-on dire, en effet que l’absence de ce père — même s’il avoue avoir « cherché » sa mère, après son décès — l’a empêché d’être lui-même ? C’est donc l’absence paternelle qui sera souvent évoquée par Amelio dans ses œuvres cinématographiques. En effet, très souvent, la figure du père, le sujet paternel est un élément central : comme si le réalisateur calabrais avait voulu faire renaître, ou tout simplement faire naître cette figure qu’il n’a jamais connue.

À travers les portraits d’hommes qui se débarrassent de leurs propriétés comme Gino dans Lamerica, de leurs peurs comme Gianni dans Les Clés de la maison ou de leur certitude comme Vincenzo dans L’Etoile imaginaire, Amelio filme des métamorphoses et des renaissances. Pourtant, la plupart de ses films se terminent par un suspens, un état d’attente commun à tous les personnages ; leur processus de transformation reste inachevé, ne s’incarnant jamais dans des actions concrètes. Ainsi Amelio peint-il des hommes capables de résister à la violence et aux aberrations des systèmes. mais au mieux y réussissent-ils par leur inertie (Les Clés de la maison), au pire par la fuite (Les Enfants volés, Lamerica) ou par la lâcheté (Mon frère), le réel demeurant à jamais infrangible. Solitude et immobilité sont le lot d’Antonio au bout de la route dans Les Enfants volés, comme de Gianni dans Les Clés de la maison. Et tandis que Vincenzo demeure assis devant une ligne de chemin de fer au beau milieu du territoire chinois dans L’Etoile imaginaire, Pietro est emporté par un train qui le ramène en prison à la fin de Mon frère et Gino est bloqué sur le, pont surpeuplé d’un cargo rouillé dans Lamerica.

Nous avons donc choisi de privilégier trois films pour illustrer nos propos et de les traiter dans l’ordre chronologique, il s’agit de Les Enfants volés (1992), Mon frère (1998) et Les Clefs de la maison (2004).

Les Enfants volés ou le carabinier devenant un père de substitution

Synopsis. Dans un quartier populaire de Milan, une femme est arrêtée : elle prostituait sa fille Rosetta, onze ans, pour faire vivre sa famille. La fillette et son jeune frère, Luciano, sont emmenés par deux carabiniers vers un foyer d’accueil catholique, mais les prêtres refusent de prendre en charge ces cas sociaux car ils risquent de contaminer leurs petits camarades... Il reste cependant des places dans un centre d’accueil en Sicile. Il est d’autant moins facile de les y conduire que l’un des carabiniers a déserté mais l’autre, Antonio, se sent de moins en moins enclin à les abandonner à leur sort. Il s’ensuit un long voyage, au cours duquel Antonio et les enfants font plus ample connaissance. Antonio oublie sa mission et présente ses compagnons à ses proches, en Calabre. Puis il les emmène à la mer, qu’ils ne connaissent pas. Ils font la connaissance de deux jeunes Françaises qui se font dérober leurs affaires, mais Antonio intervient prestement contre le voleur. Il fait un rapport sur son voyage au commissariat local où on le réprimande au sujet de son comportement. Il va falloir enfin que les enfants soient rendus à une autorité officielle.

Ce film semble une résurgence du courant néoréaliste, qui a marqué le cinéma italien de l’après-guerre (1945-1952). De même que le néoréalisme se détournait de la bourgeoisie pour mettre en scène une Italie prolétaire, Gianni Amelio s’intéresse à deux enfants issus d’un milieu populaire et à un adulte peu élevé dans l’échelle sociale. La traduction littérale du titre italien, Il ladro di bambini - c’est-à-dire « Le voleur d’enfants » -, fait penser à un titre célèbre du néoréalisme, Le Voleur de bicyclette (Ladri di biciclette, Vittorio De Sica, 1948). De même, le style visuel est sobre, dépouillé, fondé sur une grande attention portée aux personnages, aux liens qui leur servent de cadre. Dans cette soumission, au moins en apparence, au réel, on retrouve un principe exprimé par Roberto Rossellini, un des plus célèbres cinéastes néoréalistes : « Du moment que les choses sont dites, peu importe comment elles sont. » Signalons également l’influence de Michelangelo Antonioni, dont certaines caractéristiques (continuité, lenteur et vides apparents) se retrouvent dans l’incertitude de la séquence finale (Rosetta et Luciano assis au bord de la route).

Comme nous venons de l’évoquer, le film apparaît d’abord comme un récit de voyage dressant un portrait bilan de l’Italie de 1992 : banlieue impersonnelle de Milan, institution religieuse où l’on applique le règlement à la lettre, « faune » autour de la gare Termini à Rome, constructions incohérentes dans le Sud, lieux touristiques de Sicile… L’autre grand thème est l’évolution des rapports entre le carabinier et les deux enfants. Ceux-ci, d’abord murés dans une hostilité de principe, s’ouvrent peu à peu. Luciano, le jeune garçon, après avoir vu une photo du carabinier enfant, s’identifie à l’adulte et se projette en lui. Plus secrètement, ce voyage est l’occasion, pour les trois personnages principaux, d’essayer de construire une nouvelle famille : le carabinier en tant que père de substitution, les deux enfants à la recherche d’une nouvelle confiance envers les adultes. Ainsi, de Milan à la Sicile, se déroule un itinéraire affectif qui représente une renaissance. A travers l’histoire de ce carabinier qui se détourne un peu de son devoir et prend les chemins de traverse (ceux d’une humanité retrouvée) pour accompagner deux enfants de Milan dans un orphelinat du Sud, Amelio dresse l’un des plus justes et des plus bouleversants portraits de l’Italie de la fin du siècle dernier. On assiste donc à un long voyage du Nord au Sud, à travers une Italie en désarroi - celle des années précédant aussi les scandales de Tangentopoli - qui s’ouvre sur les images d’une cité dortoir dégradée de la périphérie milanaise et se termine sur la banlieue fantomatique de Gela, en Sicile. Ces plans de deux Italies opposées géographiquement sont ici dérangeantes par leur ressemblance. Entre ces deux extrémités géographiques, une série d’étapes qui confirme de temps à autre l’indifférence et l’inaction, tant des institutions que de la société dite civile, à l’égard de ceux qui auraient davantage besoin de soutien.

En effet, ce ne sont pas seulement les deux jeunes protagonistes qui ont besoin d’aide, mais aussi et surtout Antonio, un carabinier certes, mais qui sort de l’adolescence : une sorte de grand frère qui semble au demeurant encore plus perdu que ceux qu’il est censé accompagner. Ainsi, les enfants protagonistes du film sont-ils trois et pas seulement deux (le personnage d’Antonio présente des aspects de naïveté enfantine accentués par le visage innocent de l’acteur Enrico Lo Verso). Le message d’Amelio est clair : si dans ses précédents films, c’est la relation entre les différentes générations qui est une sorte de terrain nécessaire et tragique d’affrontements dialectiques sur les thèmes de l’histoire, de la philosophie, de l’art…, dans Les Enfants volés, en revanche, la famille devient une réalité éclatée désormais inexistante, aux figures parentales invisibles ou niées. C’est en prenant soin les uns des autres que les trois personnages arriveront en Sicile différents tout en étant toujours les mêmes.

Certains lecteurs de Gilligan réduisent à tort le care à une sollicitude à sens unique. Or il s’agit bien de « prendre soin les uns des autres ». C’est ce qu’illustre Amelio dans ce film où l’espace urbain est, par ailleurs, représenté comme une métaphore de l’espace humain intérieur. C’est ce qu’a perçu Annamaria Gallone lorsqu’elle écrit :

La misère de la dégradation est partout présente: de la première scène de la maison-cage à lapins, aux gares énormes (celle de Bologne, symbolisée par la plaque commémorative indiquant le lieu du massacre, dégradation des mœurs), à la sous-humanité désolante qui bivouaque aux environs de la gare Termini à Rome, au spectacle de désert post-atomique du paysage, dévasté par une urbanisation sauvage, par un bruit assourdissant qui envahit chaque espace, avec les voitures qui passent de façon ininterrompue et la télévision partout présente (Gallone, 1992).

En effet « la misère de la dégradation est partout présente » jusqu’en Calabre où les enfants résident dans une maison à ciel ouvert, parce que non encore achevée. Et ce « non encore achevée » résonne non pas comme une étape de transition avant la fin des travaux mais comme des travaux qui resteront perpétuellement « en cours ». Nous avons ici une belle illustration de l’oxymoron cinématographique avec ces habitants qui sont chez eux, donc à l’intérieur de leur domicile, tout en étant « enfermés dehors ». Il est également possible de comprendre ces images comme une éco-critique car ces nombreuses maisons, bâties bien souvent en l’absence de tout permis de construire, dégradent une nature sauvage et non contaminée, comme l’est une grande partie du paysage calabrais.

La dégradation du paysage italien — un éco-crime de la fin de XXe siècle — concerne aussi bien les zones urbanisées que l’espace intérieur, cet espace domestique où le noyau familial apparaît désormais comme inexistant. Dans cet espace de représentation règnent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des murs de la ville des appareils audio-visuels (radio, télévision, autoradio…) allumés en permanence et donc l’émission sonore devient également bande son du film, comme un fond auquel l’humanité ne peut plus renoncer. Ces images font comme un écho aux écrits de Félix Guattari sur le sujet (Guattari, 2008 [1989])[5].

Dans cet univers de désolation la mise en scène de Gianni Amelio se joue par soustraction. Le réalisateur a voulu enlever, ne pas ajouter, voire ne pas dire. Les scènes exemplaires à ce sujet se succèdent dans le film. Comme la première dans ce sordide appartement milanais où l’on entend surtout le bruit de la télévision. Ainsi, grâce à un habile leurre de mise en espace, Amelio nous fait-il comprendre que le petit Antonio, assis devant elle, ne la regarde pas. Ce qui compte ici, c’est ce qui a été enlevé, les dialogues. Les regards sont beaucoup plus expressifs, beaucoup plus chargés de pathos. Le non-dit est ici écrasant. Gianni Amelio a ôté tout ce qui aurait pu être « poétique », enlevé toute rhétorique de son message, calibré tous les dialogues, renoncé à certains coups de théâtre trop violents ou évidents. Et il est allé jusqu’à enlever de la splendeur à cette Italie qui devient, malgré elle, toujours plus lumineuse lorsque l’on descend vers le Sud. L’image est filtrée par son chef opérateur grâce à un procédé qui semble donner du « grain » à chaque plan: une image qui s’obtient en utilisant, pour les plans concernés, une pellicule plus sensible.

C’est en effet au Sud, et en Sicile en particulier, que les deux enfants retrouvent le sourire et le goût à la vie. La luminosité du Mezzogiorno et l’espace maritime sont traités comme des personnages qui prennent eux aussi soin des protagonistes. C’est au Sud que le rapport avec le carabinier se décrispe. Lors de la pause dans la maison de la sœur d’Antonio, l’un des convives reconnaît le visage de Rosetta dans un magazine relatant le drame qu’elle a vécu. Cette dernière s’enfuit en larmes, comme démasquée, et se met à courir le long de la route. Antonio, qui a tout compris, la rattrape et la prend dans ses bras : Ora torniamo dentro e gli facciamo vedere che siamo più forti noi, che non è successo niente… A questi qui non li consideriamo neanche …[6]

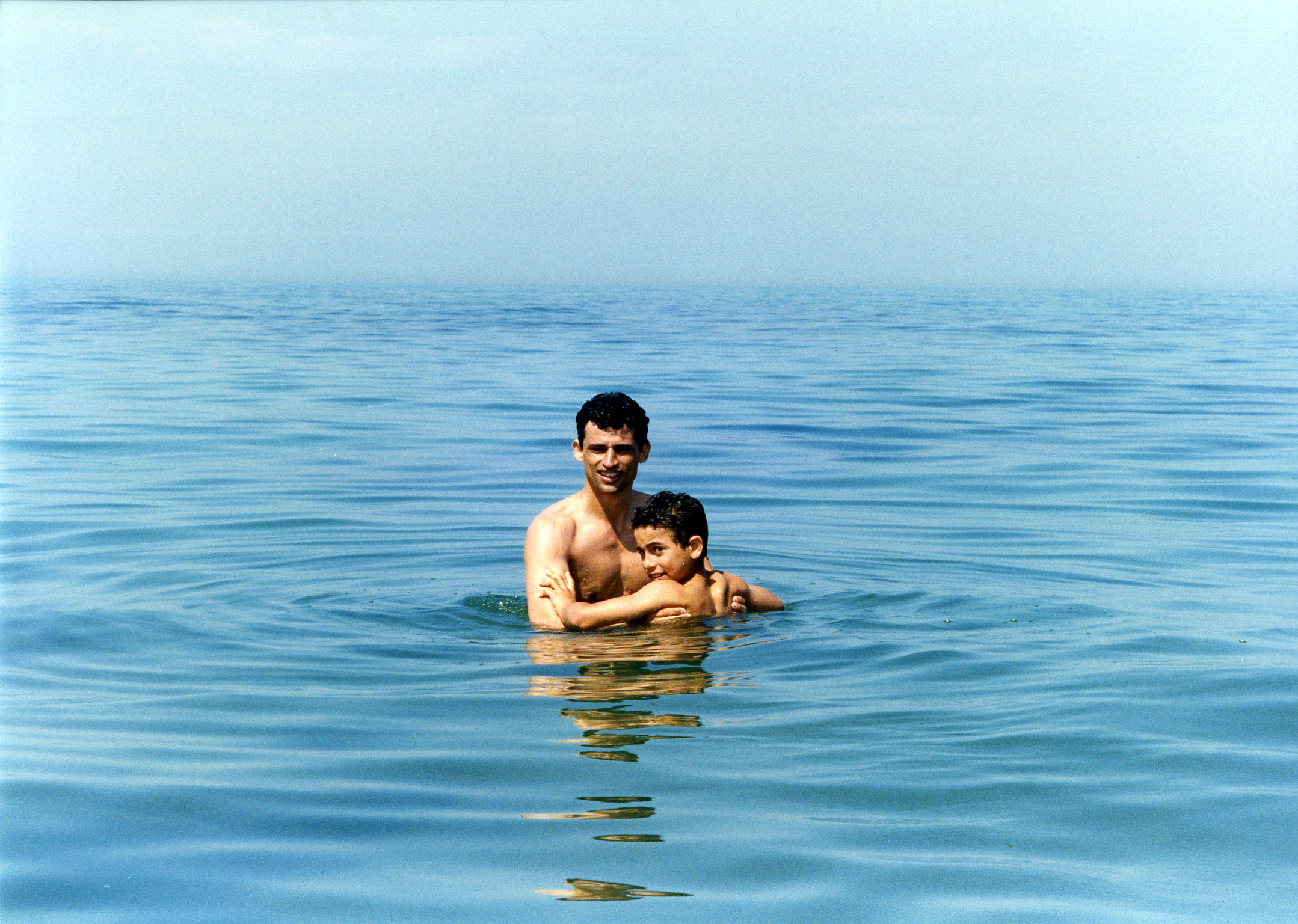

Antonio a désormais gagné la confiance non seulement de la sœur mais également du frère. A Milan, il avait pris en charge les deux enfants comme un paquet qu’on lui avait confié. Arrivé en Sicile, le rapport a complètement changé. « C’est fait. Il a basculé de leur côté. Le petit frère, Luciano, apparaît au loin. Il les rejoint. Et lui, jusque-là si peu bavard, adresse enfin la parole à Antonio[7]. » Le rapport qu’entretiennent les trois personnages a donné lieu à diverses lectures. Certains ont parlé de « Sainte famille ». Qui sont Joseph et Marie ? Et Jésus ? Une séquence peut également être interprétée selon la tradition judéo-chrétienne. Elle évoque une scène des Evangiles car Antonio prend, dans l’eau, le petit Luciano dans ses bras tel Jean le Baptiste. Avant d’entrer en Sicile, terre natale des deux enfants, le petit garçon semble avoir trouvé un parrain, faute de n’avoir jamais eu de père. Et ce regard dans l’axe, mais hors champ, des deux personnages en dit long sur leur espoir d’un avenir meilleur.

Fig. 1 : Le petit Luciano dans les bras de son « parrain ». Un bain en forme de baptême, un rituel initiatique.

En passant en Sicile les deux enfants trouvent le paysage et les choses enfin belles. Rosetta et Luciano trouvent jolie l’eau de la Méditerranée et, une fois arrivée devant la cathédrale de Noto, elle interpelle ainsi son frère : « Hai visto com’è bella? E’ « marocca »… Ora vado a vedere le altre cose[8]. » Outre le fait que le jeune fille éprouve désormais le désir d’ « aller voir les autres choses » donc d’avoir entamé un parcours vers un comportement plus positif, le mot « maroque » pour « baroque » apporte une touche d’humour au moment où le film prend une tournure enfin peu plus légère.

Mon frère ou une relation aîné-cadet des plus troublantes

Synopsis. Giovanni et Pietro, deux frères siciliens, ont émigré à Turin : nous sommes en 1958 et, chaque jour dans cette ville industrielle, arrive une multitude de méridionaux en quête de travail. Giovanni, l’aîné, est prêt à tous les sacrifices pour permettre à son frère d’obtenir le diplôme de « maestro elementare », instituteur. Cependant, Pietro n’étudie pas, il quitte l’école et ne peut obtenir son diplôme qu’avec le concours de son frère, qui réussit à acheter le précieux sésame. Giovanni, entre-temps, a fait du chemin en gérant une « coopérative » qui exploite Siciliens, Napolitains et autres méridionaux à la recherche de travail et de logement. Lorsque Giovanni tue un voyou qui gênait son trafic, c’est Pietro qui s’accuse du crime et est incarcéré en Sicile.

Quelques années plus tard, nous retrouvons Giovanni quelque part dans la province italienne, marié, heureux (semble-t-il) et aisé : c’est le jour du baptême de sa fille. Il y a aussi Pietro, accompagné par un éducateur : il est fatigué et a l’air malade. Giovanni propose d’accompagner son frère en Sicile, mais il ratera le train.

Dans ce film, c’est encore une fois la figure d’un adolescent qui fait ressortir les maux de la société : Pietro, déçu au début par la décision prise par son frère d’obtenir son diplôme à tout prix, semble avoir compris - contrairement à Giovanni - l’inutilité voire le danger d’une tentative d’intégration dans un tissu social qui leur est étranger, celui de Turin, une ville du Nord davantage imprégnée, contrairement à eux, de culture mitteleuropéenne que méditerranéenne. En choisissant comme protagonistes deux frères, tout, ou presque, est passé par le filtre des relations familiales. C’est sans doute pour cette raison que dans le dossier de presse du film le réalisateur éprouve le besoin de déclarer : « Dans Mon frère, la famille est, comme dans d’autres choses que j’ai réalisées, probablement le début ou la fin (ou le but) de tant de malaises. Tout est fait au nom de l’amour, et souvent cet amour a des conséquences destructrices. » Pendant toute la durée du film, Giovanni traite son cadet Pietro comme s’il était son fils, sans l’autorité ni même la sagesse de ce père qui est mort quand les deux enfants étaient enfants et qui a dû être remplacé prématurément. Mais Giovanni se trompe lorsqu’il veut assumer ce rôle paternel en passant par une adhésion inconditionnelle aux règles sociales dictées par la recherche du bien-être et de la promotion sociale à tout prix, dans le but, à la fois naïf et obsessionnel de vouloir satisfaire les besoins matériels de son frère. Cette sollicitude est ici contre-productive. N’admet-elle aucune tentative de substitution ? Le « vrai » père serait-il irremplaçable ?

Le style d’Amelio privilégie toujours les demi-teintes et choisit de contenir, par pudeur et par éthique, les émotions de ses personnages tout en étant proches d’eux. L’auteur se met ainsi au service d’enfants innocents contraints de subir la violence des adultes, et de devenir des « héros » qui cherchent désespérément à infléchir le cours de leur vie, des personnages en quête du père « absent ». Cette force morale du regard de Gianni Amelio est amplifiée par sa volonté de tendre à faire oublier sa caméra en refusant tout effet esthétique. Une caméra qui rend hommage cependant de façon évidente à Luchino Visconti en se référant directement à Rocco et ses frères (Rocco e i suoi fratelli, 1960). Rocco et ses frères seront assimilés et assimileront de façon différente la vie en Lombardie. Mais au centre de l’histoire il y a Rocco, d’où le titre du film, qui prend sur lui devoir et pardon, ce qui le poussera au sacrifice. Quant au titre italien du film d’Amelio, Così ridevano (que l’on peut traduire par « C’est ainsi qu’ils riaient »), il fait allusion aux textes et vignettes humoristiques publiés jadis par l’hebdomadaire dominical Domenica del Corriere. Le titre donné par le distributeur français apporte un nouvel éclairage en mettant davantage l’accent sur les liens entre les deux frères que les rapports avec la société donc leur volonté d’intégration ou pas. Ce rapport vicié ne pourra que se terminer de façon tragique, c’est-à-dire par le crime.

Les six « chapitres » — c’est ainsi qu’Amelio les a qualifiés — de Mon frère sont précédés par une date, sur un panneau introducteur :

1. « 20 gennaio 1958 — Arrivi » (« 20 janvier 1958 — Arrivées »)

2. « 7 febbraio 1959 — Inganni » (« 7 février 1959 — Tromperies »)

3. « 10 ottobre 1960 — Soldi » (« 10 octobre 1960 — Argent »)

4. « 7 aprile 1961 — Lettere » (« 7 avril 1961 — Lettres »)

5. « 22 giugno 1962 — Sangue » (« 22 juin 1962 — Sang »)

6. « Domenica 5 luglio 1964 — Famiglie » (« Dimanche 5 juillet 1964 — Familles »

De nombreux éléments sont identiques dans le film de Visconti et celui d’Amelio et ils entretiennent un rapport dialectique, mais il existe de nombreuses différences. Par exemple, le souvenir que met en scène Amelio de la région d’origine, telle que Giovanni l’exprime, est lié au goût du morceau de fromage qu’il achète à peine arrivé à la gare. À peine l’a-t-il porté à ses lèvres qu’il déclare dédaigneux : « né gustu né sapuri[9]. »

Sia in Rocco e i suoi fratelli, sia in Così ridevano, ci vuole un sacrificio fatto di sangue affinché individui strappati al loro ambiente d’origine riescano a ridefinirsi in un contesto nuovo e sconosciuto per (ri)costruire la propria identità: è la bellissima e terribile scena dell’accoltellamento di Nadia, colpita da Simone, cieco dalla gelosia perché la prostituta gli ha preferito Rocco; è l’interessantissima sequenza che porta all’immolazione di Pietro, che scambiando di ruolo con suo fratello, il quale ha rinunciato a tante cose per lui, sconterà la pena al posto di Giovanni (Fabris, 2006).

La vision des immigrés à Turin est souvent décrite non pas comme une « communauté » mais une « pluralité », la solidarité et la sollicitude sont essentielles mais trouvent toujours leurs limites comme le démontre le début du film. En effet, lorsque Giovanni va chercher son salaire après avoir travaillé toute la nuit, son employeur refuse de le payer car son équipier a déserté le marché sur lequel ils devaient, tous deux, enlever les ordures. Le travail n’a pas été terminé mais Giovanni a fait sa part. C’est grâce à la sollicitude, l’intervention d’un camarade de travail qui parle piémontais, que le salaire va pouvoir être récupéré. Un peu plus tard c’est Giovanni qui crée une coopérative pour héberger les méridionaux. N’oublions pas que le mot d’ordre du mouvement coopératif a été en France « Un pour tous, tous pour un », devise latine rendue célèbre par Alexandre Dumas. Quelle belle illustration de l’éthique du care ! Certes sur le papier, mais dans les intentions, dans l’initiative, malheureusement Giovanni est plus intéressé par l’appât du gain que par le sens premier du mot « coopérative », mais à l’intérieur de ce sous-sol sans fenêtre, on sent vivre une communauté d’hommes en souffrance qui essaient de prendre soin les uns des autres.

L’un des éléments fondamentaux de la ville moderne, et cela dès l’après-guerre, est représenté par la gare. Il s’agit souvent d’un espace architectural plus ou moins imposant, plus ou moins froid et accueillant. Elle peut être mise en scène dans son aspect global avec sa façade, par exemple, ou encore dans un espace cinématographique singulier (le hall, la salle d’attente, le quai). Mon frère commence et se termine dans une gare avec le quai comme élément privilégié. Au début du film le quai de la gare est grouillant de cette communauté d’immigrés qui se reconnaît, se salue et s’embrasse à la descente du train. Aucune froideur ici si ce n’est dans le regard impitoyable de Pietro qui est venu à la gare pour ne pas attendre son frère et surtout ne pas l’accueillir. A la fin du film, nous sommes dans une petite gare d’une petite cité piémontaise. Cette fois-ci l’atmosphère est plus lumineuse mais les espaces sont vides et semblent immenses au point de noyer les deux frères, de les faire se perdre. Giovanni va acheter une limonade à Pietro mais ce geste, qui devait être celui de la prévenance fraternelle, va le perdre. Le perdre au propre comme au figuré car lui qui avait proposé d’accompagner son cadet en Sicile, ne prendra pas le train et, semble-t-il, ne reverra son frère pas de sitôt. Le rapport entre les deux jeunes hommes est symbolisé non seulement par ce départ manqué mais également par l’espace froid et immense de cette petite gare de province.

Il est à noter, par ailleurs, que les lieux froids et inhospitaliers sont souvent mis en scène par Amelio. C’est le cas également du commissariat qui fait partie des lieux récurrents dans le cinéma du réalisateur. Ses personnages sont confrontés avec la loi et avec l’autorité policière. Dans Les Enfants volés le carabinier Antonio est lui-même confronté avec ses pairs pour avoir pris une initiative inopportune. Ce sera le cas pour Vincenzo Buonavolontà (Sergio Castellitto) dans L’Étoile imaginaire ainsi que pour Gino (Enrico Lo Verso) dans Lamerica. Dans Mon frère le commissariat est mis en scène deux fois. La première pour une faute vénielle lorsque Giovanni s’est montré brutal dans l’établissement scolaire qu’est censé fréquenter son frère. Il réussit à s’en sortir à moindre frais grâce à la solidarité d’un policier sicilien. La deuxième, à Turin, après le crime, c’est Pietro qui sera la victime consentante d’un homicide qu’il n’a pas commis. La bonté de son âme illumine la dureté inhumaine du passé et la violence du présent. Ce sera lui la victime « sacrificielle » de la famille, il ne pourra pas éviter la tragédie ni arrêter le temps. Cela rappelle l’un des éléments développés par Carol Gilligan dans Une voix différente. Si le genre a pu poser quelques problèmes (en se demandant si les hommes et les femmes ont un sens différent de la moralité), la question du rapport à la justice a sans doute été davantage pertinente, en tout cas moins problématique, car cet dimension n’est pas, ou peu, mise en cause.

Cette conception de la morale, pour Gilligan, se définit par un souci fondamental du bien-être d’autrui, et centre le développement moral sur l’attention aux responsabilités et à la nature des rapports humains. Alors que la morale conçue comme justice centre, comme l’a montré de façon très complète Lawrence Kohlberg - dont Gilligan fut la collègue et qui a inspiré ses critiques -, le développement moral sur la compréhension et la mise en œuvre des droits et des règles. On voit ce qui différencie, d’emblée, l’éthique du care de la morale de la justice. D’abord, l’éthique du care se centre sur des concepts moraux différents de ceux de l’éthique de la justice. Ensuite, cette morale est liée à des conditions concrètes, au lieu d’être générale et abstraite. En cela, elle est liée à un tournant qu’on pourrait dire (en un sens non technique) particulariste de la philosophie morale, qui rattache l’éthique du care, malgré des différences, à une contestation récente de la philosophie morale contemporaine, en tant que recherche et énonciation de principes généraux à mettre en œuvre dans nos vies morales. Entendue d’une voix différente, la morale ne se fonde pas sur des principes universels mais part d’expériences rattachées au quotidien et des problèmes moraux de personnes réelles dans leur vie ordinaire (Laugier, Paperman dans Gilligan, 2008 [1982], p. 5).

Des personnages incarnés et symboliques

Dans un récit le choix des prénoms est très important a déclaré Gianni Amelio[11]. Nous en concluons donc qu’appeler ses deux personnages principaux Giovanni et Pietro doit produire du sens. Giovanni (Jean) et Pietro (Pierre) sont deux apôtres très importants. Giovanni est l’un des quatre évangélistes, chargé de raconter et de transmettre le message du Christ. Pour beaucoup Giovanni fut même « l’apôtre que Jésus aimait », il lui confia Marie, sa mère, avant d’être mis en croix. Ici, Giovanni est plutôt celui qui aime et semble avoir peu de retour de la part de son frère cadet. C’est lui qui aime Pietro et se sacrifie pour lui. Pour pouvoir lui payer des études, il accepte les travaux les plus ingrats comme celui de ramasser les ordures sur la place du marché. Ces sacrifices servent également à acheter de beaux costumes à Pietro et à lui payer un loyer dans un appartement bourgeois.

Pietro est le prénom qu’a inventé Jésus lorsqu’il a rencontré Simon : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église » (Évangile selon Saint Mattieu, chapitre 16, verset 18). Ainsi fut fait, et Simon le pêcheur devint Pierre l’apôtre, premier chef de la chrétienté, premier évêque et premier pape. De Jérusalem à Antioche, il évangélisa et annonça la bonne nouvelle. Dans le film, Pietro semble être bien loin d’une quelconque mission non pas d’évangélisation mais de simple transmission du savoir. Pourtant Pietro serait chargé par Giovanni non pas de propager la bonne nouvelle mais de transformer la condition de la famille, donc sa propre condition. Giovanni est analphabète, son frère sera instruit. Pietro est inscrit au Magistero, école de formation au métier d’enseignant. L’enseignant est chargé de transmettre et c’est ce travail de transmission auquel il devrait être préparé dans un métier considéré par beaucoup comme un « apostolat ». Ainsi, tout comme Jésus avait fondé ses plus grands espoirs en Pierre, Giovanni fonde les siens en Pietro. En vain toutefois…

Le rapport entre les deux frères est troublant. Pietro a pour son frère une bienveillance qui va sans doute au-delà du simple amour fraternel. « Due fratelli che si comportano come amanti, con bugie, sotterfugi, lunghe sparizioni da un lato, dedizione totale e ambasce indicibili dall’altro[12] » (Prezioni, 1998, p. 50-51). Il est vrai que si le drame mis en scène est, certes, celui de l’émigration, de la misère, de la difficile intégration sociale, il s’agit également d’un « drame d’amour » : un amour qui se consume, dévore et détruit ceux qui le vivent. Pietro et Giovanni sont unis par un lien déraisonnable qui les obsède. Cette obsession amoureuse travaille davantage le frère aîné. Elle est caractérisée par un désir de possession pervers, une homosexualité latente, un dévouement inconditionnel mais qui relève, toutefois, du chantage. C’est en l’occurrence ce que reprend Fabio Bo lorsqu’il écrit :

Due fratelli/amanti. Giovanni e Pietro, Eurialo e Niso, corpi celibi che s’inseguono e si smarriscono, si camuffano e si svelano, si rispecchiano e si abbagliano, si amano e si tradiscono […] fin dalla indimenticabile, rarefatta sequenza iniziale della stazione ferroviaria […]. Un amore che non consuma ma si consuma e comunica attraverso le forme informi, inarticolate e “viscerali” dell’ansimare: nel soffio affannoso, in quel sospiro di piacere-dolore che dà fiato — fino all’ultimo respiro… — all’esaltazione amorosa con la quale Giovanni tallona, guarda, cerca, circuisce, insidia, abbraccia, “tocca” i silenzi complici e la “passività partecipe” di Pietro, già memore del suo destino[13] (Bo dans Martini, 1999, p. 123).

En outre, pour rendre la dureté et la matérialité du milieu social et culturel dans lequel les deux frères vivent, le réalisateur a tenu à faire jouer ses comédiens dans un dialecte strict, allant parfois jusqu’à rendre la compréhension difficile, ce qui confère au film un caractère particulier au niveau visuel et sonore. Par exemple, dans le dernier épisode l’on entend comme des bruits de caractère indéterminé, pendant le déjeuner du baptême en plein air, comme pour retrouver le goût et les sons des films de la fin des années 1950 et du début des années 1960, avec une bande son souvent plate, faite de bruits venant de sources diverses. Cela donne au film un caractère inquiétant, d’une grande intensité, qui émeut et en même temps laisse des traces indélébiles pour alimenter la réflexion aussi bien collective qu’individuelle. Cette angoisse haletante déjà décrite plus haut et les premiers plans des personnages principaux s’opposent aux clichés de l’image de la culture qui, comme Gilles Deleuze l’explique dans L’image temps, cache plutôt que ne montre la vérité (Deleuze, 1985).

À la fin du film, l’intégration qui devait être accomplie par le cadet ne se fera pas ainsi. Elle se fera par et pour Giovanni qui a compris les enjeux de la nouvelle société. Il épousera une Piémontaise, fille d’entrepreneur. Lorsqu’il parlera de sa nouvelle condition et de son nouveau bonheur à Pietro, le jour du baptême, il lui dira tout simplement qu’il va bientôt acheter un quatrième camion. Le seul élément qui le relie à sa condition passée, ce sont ses origines qui se matérialisent ici dans la langue qu’il parle à son fils, nouveau-né : le dialecte sicilien, ce que s’empresse de lui reprocher son épouse, sans l’ombre d’une trace d’amour ou de bienveillance. Les germes de cette volte-face comportementale de Giovanni étaient déjà présents dans un plan du film le montrant dans les rues de Turin en train de tourner le dos à un cortège syndical lors d’une manifestation revendicatrice, alors symbole de cette Italie qui découvrait vraiment l’industrialisation. Il est évident que la lutte des classes ne peut intéresser Giovanni. Il veut être « patron » et il le sera dès la création de la coopérative dont il deviendra le président. Un président analphabète mais impitoyable envers ses congénères, surtout quand ils n’ont pas de quoi payer le loyer et lui demandent quelques jours de délais. Il serre cependant très fort dans ses bras les livres de Pietro, symbole de ce qui devait être l’outil de la réussite de son frère : les études.

Fig. 2. Giovanni prend les livres de son frère dans ses bras, mais aussi symboliquement son frère dans les bras, et tourne le dos au mouvement syndical et politique

Cette société industrielle et moderne a peut-être apporté un bien-être économique mais a généré de la violence à outrance, aussi bien pour des raisons socio-économiques que culturelles. Une violence qui fait appel à la (re)médiation de la justice avec des résultats qui ne correspondent pas toujours aux attentes. Les propos de Carol Gilligan résonnent ici comme un avertissement :

Comprendre comment la tension entre les responsabilités et les droits entretient la dialectique du développement humain, c’est voir l’intégrité des deux formes d’expérience dissemblables qui finissent par se rejoindre. Alors que l’éthique de justice est fondée sur le principe de l’égalité - chacun doit être traité de la même manière -, l’éthique du care repose sur le précepte de la non-violence - il ne doit être fait de tort à personne. […] Ce dialogue entre la justice et la sollicitude permet non seulement de comprendre les rapports entre les sexes, mais brosse également un portrait plus complet de la vie professionnelle et familiale (Gilligan, 2008 [1982], p. 277).

Les Clefs de la maison : le père et le fils enfin réunis

Synopsis. Dans le bar d’une gare deux hommes se parlent, filmés en plans rapprochés et très rapprochés. Le temps a passé depuis la dernière fois qu’ils se sont vus : cela ressort clairement des champs / contre-champs, très serrés, remplis de non-dit que le spectateur comprend. Gianni (Kim Rossi Stuart) salue Alberto (Pierfrancesco Favino) ; Paolo (Andrea Rossi) l’attend dans le train. Il s’agit du fils qu’il a eu 15 ans plus tôt. Mais ils ne se sont jamais rencontrés, car Gianni avait refusé l’enfant après une naissance qui avait emporté la mère pendant l’accouchement, laissant en plus l’enfant lourdement handicapé. Leur destination d’aujourd’hui est Berlin, où Paolo, devenu adolescent, doit être examiné par un spécialiste. Lors de l’arrivée à l’hôpital, ils font connaissance avec Nicole, une Française qui consacre sa vie à sa fille âgée de 20 ans, elle aussi lourdement handicapée. Père et fils se testent et s’apprivoisent petit à petit. Mais, alors qu’ils assistent à un match de basket-ball, Paolo fait une fugue. Ce n’est que pendant la nuit que Gianni, aidé de Nicole, retrouve son fils au commissariat. Toujours plus dérouté Gianni décide d’offrir un voyage en Norvège à Paolo, à la recherche d’une jeune fille que l’adolescent a connue sur internet. Sur le ferry, ils décident symboliquement de jeter la canne de Paolo à la mer, dorénavant c’est sur son père que s’appuiera le fils. L’hypothétique petite fiancée est assez vite oubliée et Paolo demande à Gianni s’il peut quitter la maison de son oncle pour aller vivre avec lui. Tout semble finir au mieux, cependant sur le chemin du retour Paolo klaxonne de façon inutile et répétée pendant que Gianni conduit, puis il touche dangereusement le volant. Gianni s’arrête sur le bas-côté, fait un sermon à son fils puis éclate en sanglots. C’est au tour de Paolo de prendre son père dans ses bras et de le consoler en lui séchant ses larmes.

Six ans après Mon frère, Amelio réalise Les Clefs de la maison, inspiré par le roman autobiographique de Giuseppe Pontiggia, Nati due volte[14]. Dès les premiers plans, Amelio laisse deviner quel sera son approche stylistique (en poursuivant un chemin déjà emprunté avec Mon frère). Il choisira une mise en scène qui se jouera sur les visages et sur les corps. Les couloirs du train – déjà très présents dans La fine del gioco [La fin du jeu, 1970] ou Les Enfants volés, par exemple – nous disent tout de suite qu’il s’agira d’un film de lieux clos, presque claustrophobe, composé d’espaces étroits, de compartiments, de couloirs d’hôpitaux et de chambres d’hôtel.

L’incipit se fait donc dans le bar d’une gare, au premier plan un homme, appuyé sur le comptoir. Tout autour des bruits anonymes, presque étouffés. Cet homme a les traits tirés, il est fatigué et rend compte d’une expérience difficile à un autre homme, que nous voyons assis à ses côtés lors du contre-champ ; il est tendu, soucieux, presque intimidé. Le sujet de la conversation est Paolo, un adolescent handicapé. Celui qui parle est Alberto, l’oncle qui l’a élevé car la mère de l’enfant est morte pendant l’accouchement. L’interlocuteur est Gianni, un homme aux traits fins qui écoute, silencieux pendant de longs instants. Le temps que le spectateur comprenne que Gianni, le père de l’enfant, a fui son rôle paternel depuis 15 ans et est réapparu depuis peu. Il doit accompagner Paolo à Berlin pour des soins dans une structure spécialisée.

Ces échanges entre adultes sont toutefois emplis de malaise, de sous-entendus, de peurs, d’attentes. Il va falloir prendre en charge un adolescent handicapé que l’on ne connait pas, pour l’un ; pour l’autre, le moment est venu de dire au revoir à un enfant auquel on est attaché et que l’on aime. Dans cette atmosphère de gare nocturne, les couleurs sont froides et artificielles. Dans le plan suivant, l’oncle est debout sur le quai et regarde partir le train, il se retourne et s’en va définitivement car nous ne le reverrons plus. Ce père de substitution est immédiatement remplacé dans l’espace de représentation par le père biologique qui va retrouver, dans la couchette du train, Paolo endormi. A la sollicitude volontaire et totalement désintéressée de l’oncle va donc succéder celle naturelle mais retardataire d’un père qui avait, jusqu’à présent, fui ses responsabilités.

Cette première scène donne le ton à tout le film : un film qui se raconte, sans dévoiler ses mystères, mais en faisant participer le spectateur. Un film concentré sur les visages et sur les gestes des personnages (faire durer le plus longtemps possible une petite tasse de café, ce que fait l’oncle, comme s’il ne voulait pas laisser partir Paolo). Un film concentré sur l’embarras (comme celui qui transparaît dans la nervosité contrôlée avec laquelle Gianni regarde indéfiniment la photo de Paolo). Un film simplifié au maximum dans son langage cinématographique (champ, contre-champ des deux hommes, passage du train en alternance avec le premier plan du protagoniste). Un film qui respecte l’indispensable réserve des émotions, respectueux et complice qu’il est des protagonistes, dans le doute comme eux. Le réalisateur met en scène également les dialogues intérieurs grâce à l’enchainement de ses plans qui discutent entre eux et se répondent, en mesurant les distances et les espaces sur les physiques de ses acteurs/personnages : Kim Rossi Start (Gianni) beau jeune homme aux yeux bleus, une silhouette longiligne que la forme de ses pantalons et de ses vestes trop grands, trop larges, trop longs, contribuent à donner une impression de maladresses et d’hésitations lors de ses déplacements ; Andrea Rossi (Paolo), beau lui aussi avec ou malgré son physique de nageur et ses déplacement sinueux, « il corpo diagonale che forma un’ipotenusa[15] ».

Outre le topos narratif du voyage, ce qui caractérise le cinéma de Gianni Amelio c’est souvent le départ du récit depuis une situation déjà délicate, voire irrémédiablement compromise. C’est le cas, par exemple, pour La fine del gioco et Les Enfants volés. De ce point de vue, la condition des deux personnages de Les Clefs de la maison ne pourrait pas être plus préjudiciable : unis par le lien le plus fort - celui entre un père et son fils - ils sont en réalité comme deux étrangers, divisés par la douleur, la culpabilité et la distance créées par le temps et leur différence. Le réalisateur a déclaré qu’il a voulu donner son propre prénom au père - Gianni - pour prendre la responsabilité d’une figure désagréable aux yeux du public, mais il est allé encore plus loin en choisissant Kim Rossi Stuart, l’un des acteurs italiens, qui au-delà de ses qualités professionnelles, est également connu pour sa beauté physique.

La relation père-fils n’est pas racontée comme un work in progress de compréhension et d’empathie. Gianni se rend compte que la sensibilité de son fils Paolo est très élevée. Mais tout comme elle l’est sur le plan de l’expansivité affective, elle l’est aussi au niveau des réactions de fermeture, des automatismes répétitifs qui servent à se protéger, des retours en arrière par rapport aux attitudes considérées désormais acquises. « Pourquoi fais-tu ça ? » est la question que pose Gianni face à une réaction inattendue de Paolo. Mais à cette question, Amelio en est parfaitement conscient, il ne peut y avoir de réponse. Paolo ne « sait » pas pourquoi il se comporte de cette façon. Il agit ainsi, un point c’est tout, inutile de chercher à en savoir davantage. La relation entre les deux protagonistes ne fera que se construire sur les sables mouvants de l’incertitude, il faudra construire chaque jour avec amour un réseau de petits signes aussi délicats que fondamentaux. Il faudra donc instaurer connivence et complicité, jusqu’à ce moment-là complètement inexistant.

L’on ne peut passer sous silence quelques éléments personnels qui ont inspiré Amelio. Il a également vécu l’expérience de ne pas avoir de père jusqu’à son adolescence. De plus, Stefano Rulli, l’un des scénaristes du film, a un fils handicapé, Matteo, à qui il a dédié le documentaire Un silenzio particolare (présenté à Venise la même année que Les Clefs de la maison). Il s’agit d’un parcours sensible nettement perceptible. Mais l’on peut se demander également si les thèmes éthiques et politiques qui caractérisent le cinéma d’Amelio accompagnent ce film ? En quittant cinématographiquement l’Italie pour l’Europe du Nord, peut-être voulait-il mettre de côté une vision sociale pour s’immerger dans le privé ? Sans doute pas. En effet, Amelio a réalisé un film décentré, entièrement construit sur ceux qui sont généralement évincés de l’écran (Paolo), en déplaçant l’attention de l’acteur (un Kim Rossi Stuart excellent dans l’art d’abandonner l’espace, se laissant guider par l’autre protagoniste) vers la personne. Dans cette Italie berlusconienne du début des années 2000, égocentrique et dominée par la dimension spectaculaire de la vie, diriger son regard au-delà des individus habituels vers une autre sensibilité, n’est-ce pas un geste politique d’une grande puissance ?

« Ce qui est évident, c’est le geste, le regard, les mots, le sourire, les larmes », a déclaré Amelio dans un entretien avec Emanuela Martini[16], au sujet de Mon frère, mais cette affirmation est transposable à ce film. Dans la première scène, celle où il apparaît, Paolo prononce une phrase emblématique du point de vue de l’approche du film par le public : « Do fastidio? » (« Est-ce que je dérange ? »). Cette réplique, adressée aux passagers du train pour leur demander si la musique de son jeu vidéo les dérange, est prononcée par Paolo vers la caméra et, pour ainsi dire, « tombe hors champs ». Étant donné que ses interlocuteurs hypothétiques ne sont pas montrés et qu’ il n’y a donc pas de contre-champ, cette question semble alors être adressée au public dans la salle. Les Clefs de la maison est un film sur les corps, le corps en souffrance de Paolo bien évidemment mais également et surtout le dialogue des corps entre un père et son fils. L’approche se fait par le visage, les joues, les baisers, multipliée à souhait durant toute la durée du film. L’affiche du film est des plus symboliques, que ce soit celle italienne ou celle française qui en est une déclinaison. A certains moments le réalisateur devient sculpteur tant il travaille la place et l’organisation des corps à l’intérieur du cadre. Les corps parlent lorsque les mots ne peuvent pas le faire mais le message, la communication est présente. Amelio met également en scène les maladresses d’un père pas encore habitué à aider son fils à enfiler ses vêtements et plusieurs fois Paolo lui répète avec patience et douceur : « non pas cette manche en premier, l’autre, sinon j’ai mal ». Dans ce cas-là c’est Paolo qui prend soin de son père, qui prend en compte ses hésitations et ses maladresses avec une bienveillance presque paternelle.

|

|

Fig. 3. Deux affiches, un même message

Dans un film qui s’appuie avant tout sur le langage des corps, qui traite d’un lien affectif et surtout biologique qui, précisément à cause d’une « erreur biologique » (l’accouchement fatal de l’épouse de Gianni, le handicap de Paolo), a été interrompu, l’énorme distance créée entre le père et le fils, le sentiment d’étrangeté entre ces deux existences à la dérive est également donné par le contraste entre leurs deux aspects externes, le père parfaitement proportionné, presque statuaire, le fils « asymétrique », constamment étiré dans un effort qui semble être celui de quelqu’un qui est obligé de se maintenir à flot. L’ensemble du film est construit sur cette confrontation continue entre d’une part ceux qui, comme Gianni, se sont présentés comme effrayés - peut-être parce qu’ils sont encore trop jeunes et faibles - face à la maladie de Paolo et au décès de la première épouse se réfugiant dans une « normalité » si normale qu’elle reste totalement inconnue du spectateur, et, d’autre part, Paolo, qui avec son handicap doit composer quotidiennement avec une lutte obstinée contre une condamnation qui, aujourd’hui plus que jamais, semble incompréhensible.

Mais Paolo reste le fils par ses caprices, par ses crises. Ce n’est donc pas un hasard si les crises de Paolo, ses retraits, ses descentes dans l’obscurité inexplicable se manifestent sous la menace de sons stridents - bruits de jeux vidéo, télévision à fort volume, coups de klaxon insistants, cris soudains dans un couloir d’hôtel - et qu’ensemble, refusant toute communication, père et fils fuient obstinément le monde du visible. Les yeux de Gianni, humides et tendres, se chevauchent avec ceux du réalisateur, debout au seuil de cette fracture du quotidien - « Pourquoi fais-tu ça ? », « Que dis-tu ? ». Ce sont pour ainsi dire les derniers mots prononcés par Kim Rossi Stuart - incapable de trouver un sens, un montage qui, pour ces moments hors du temps, se perd dans la répétition obsessionnelle des phrases et des rituels. Ce fils, lui est encore et toujours étranger, en tout cas impossible à comprendre.

Le cinéma d’Amelio qui était géographiquement orienté vers le Sud prend ici une direction opposée en deux temps, d’abord l’Allemagne puis, à la fin du film, la Norvège. Gianni désemparé offre à son fils un voyage vers le Nord. Paolo aura une nouvelle crise pendant laquelle il se met à klaxonner de façon inconsidérée puis touchera le volant pendant que son père conduit au risque de provoquer un accident. Gianni arrête le véhicule sur le bas-côté pour faire des remontrances à Paolo avant d’éclater en sanglots complètement impuissant, incapable de gérer une telle situation. C’est Paolo qui prendra son père dans ses bras pour le consoler et lui demander ce qu’il se passe. L’éthique du care est illustrée une nouvelle fois dans le sens de la réciprocité de la sollicitude. Chez Amelio elle se fait aussi dans les deux sens. Le film se termine par une question expliquant le titre. « Chez toi, pourrais-je ouvrir avec mes clefs ? », comme seule réponse à la question de Paolo, le mirage d’une maison, d’un espace commun et d’un univers partagé, derrière la dernière étreinte entre un père et son fils. Le titre Les Clefs de la maison fait allusion au passage de l’enfance à l’adolescence, quand les parents autorisent leurs enfants à rentrer tard le soir, à ouvrir la porte de la maison sans frapper, avec leur trousseau de clefs. « A première vue, ce titre peut sembler déroutant pour un film comme celui-ci qui raconte l’impossibilité de sortir du cadre paternel (ou maternel), de se passer de la protection des adultes. Mais Paolo, qui interprète le rôle principal, exhibe “les clefs de la maison” comme un trophée, il rêve qu’elles symbolisent sa force, même s’il ne peut les utiliser, même si quelqu’un d’autre doit toujours être là pour lui ouvrir la porte[17]. »

Conclusion

Gianni Amelio n’a peut-être pas pris connaissance des travaux de Carol Gilligan, il n’empêche que son cinéma est étrangement habité par l’éthique du care. Étrangement ou pas, quoi qu’il en soit l’œuvre du réalisateur calabrais est fortement imprégnée de cette sollicitude théorisée par la chercheuse américaine et ses élèves, disciples ou épigones. Comme nous l’avons vu, dans les trois films étudiés cette sollicitude, qu’elle soit à sens unique (Les Enfants volés) mais également réciproque (Mon frère et Les Clefs de la maison), est l’une des bases de la création artistique d’Amelio.

Les Enfants volés relate un parcours Nord-Sud dans une Italie de désolation ravagée par la fin des idéologies dominantes depuis plusieurs décennies (mort du Parti Communiste Italien et de la Démocratie Chrétienne) et le scandale mani pulite (« mains propres » : corruption d’une partie du monde de la politique). Rappelons que, pour noircir le tableau, quelques jours après la remise du prix cannois à Gianni Amelio, le juge Giovanni Falcone était sauvagement assassiné dans les conditions que personne n’a oubliées (23 mai 1992). Malgré tout sollicitude et bienveillance finissent par l’emporter dans le film.

Dans Mon frère, le cinéaste envisage la question de l’immigration du Mezzogiorno vers les villes industrielles de l’Italie du Nord dans les années 1950 du point de vue de deux frères. L’aîné, ouvrier illettré, rejoint à Turin son jeune frère étudiant. Cette cohabitation fraternelle se révèlera être une relation tragique faite d’incompréhension et d’amour dévorant. Loin du caractère cathartique de la mort dans la tragédie, la responsabilité du meurtre endossée par l’innocent à la place du frère méritant clôt le film sur ce geste d’amour fraternel complètement désintéressé.

Récit de l’éducation d’un père défaillant par son fils adolescent handicapé, Les Clés de la maison s’aventure en terrain risqué, et c’est paradoxalement par l’épure et la concentration qu’Amelio préserve ici la pudeur nécessaire à un sujet délicat. Concentré sur le tissage, maille après maille, d’une relation père-fils laissée en friche, faisant du moindre geste et du moindre regard l’enjeu de chaque plan.

Ainsi, ce comportement bienveillant qui peut sembler évident, voire obligatoire, pour un père envers son fils ou un frère aîné envers son cadet, est, selon nous, encore plus noble lorsqu’il s’agit de deux personnes totalement étrangères l’une à l’autre et qui n’ont donc aucun lien de parenté ou d’amitié qui les unit peu ou prou. C’est bien évidemment le cas dans le premier film traité.

Cette constatation pourrait même être étendue à d’autres œuvres dont nous n’avons que peu mentionné l’existence. Nous pensons, par exemple, à Portes ouvertes où le réquisitoire contre la peine de mort est bien évidemment une déclinaison du care. Dans L’Étoile imaginaire, nous suivons l’itinéraire d’un Italien en Chine. En effet, Vincenzo Buonavolontà (Sergio Castellitto) se rend de sa propre initiative dans ce pays pour remplacer un élément défectueux sur une machine qu’il a vendue à des Chinois. Il aurait pu s’abstenir mais son sens de l’honnêteté, pour ne pas dire de la sollicitude, prévaut. Plus récemment L’intrepido [L’intrépide, 2013], malheureusement encore inédit en France, bien que présenté en compétition à la Mostra de Venise, met en scène un personnage qui veut être un « remplaçant ». Il remplace au pied levé des travailleurs qui ne peuvent pas accomplir leur tâche. Il a un seul et unique objectif : aider son prochain, toujours avec le sourire sur les lèvres. Il se contente de peu car l’argent ne représente rien dans sa vie. Du point de vue idéologique, ce film semble épouser parfaitement les théories de Carol Gilligan. Et que dire enfin du nouveau film d’Amelio dont le titre est La tenerezza [La tendresse, 2017], cette tendresse qui, avec l’âge, le rend toujours meilleur, plus attentif, plus prévenant.

Bibliographie

Deleuze Gilles, 1985, L’image-temps. Cinéma 2, Paris, Les Éditions de Minuit.

Fabris, Mariarosaria, 2006, « Il cammino della disperanza », Interin, vol. 2, n°2, URL : https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=504450755003

Gesù Sebastiano (dir.), 2007, Raccontare i sentimenti. Il cinema di Gianni Amelio, Catane, Giuseppe Maimone Editore.

Gallone Annamaria, 1992, « Ladro di bambini », Ecrans d’Afrique, n° 2.

Gilligan Carol, 2008 [1982], Une voix différente. Pour une éthique du care, Paris, Flammarion, 2008

Gilligan Carol, 2009, « Le care, éthique féminine ou éthique féministe ? », Multitudes, vol. 37-38, n°2, p. 76-78.

Guattari Félix, 2008 [1989], Les trois écologies, Paris, Galilée.

Laugier Sandra, Pascale Molinier, Paperman Patricia, 2009, Qu’est-ce que le care ?, Paris, Payot.

Laugier Sandra, 2010, « L’éthique du care en trois subversions », Multitudes, vol. 42, n°3, p. 112-125, URL : https://www.cairn.info/revue-multitudes-2010-3-page-112.htm

Martini Emanuela, 2006, Gianni Amelio, Milan, Il castoro cinema.

Prezioni Adelina, 1998, « Così ridevano. Perché sì », Segnocinema, n° 94, novembre-décembre.

Rais Alessandro (a cura di), 1991, Gianni Amelio. Conversazione in Sicilia, Palermo, Regione Sicilia

Sciacca Agata, 2007, « Lontano nel tempo. Così ridevano di Gianni Amelio » in Sebastiano Gesù (a cura di), Raccontare i sentimenti. Il cinema di Gianni Amelio, Catane, Giuseppe Maimone Editore.

[1] « Les théories du « care » : origines, intérêts, limites », 04/2014, URL : [https://lesantigones.fr/wp-content/uploads/2014/04/LesAntigones_ThéoriesduCare.pdf]

[2] I ragazzi di via Panisperna [Les jeunes gens de la rue Panisperna, 1988] : lorsqu’un film n’a pas eu de distribution dans les salles françaises, nous proposons une traduction littérale du titre italien entre crochets.

[3] Cf. Collège au cinéma. Dossier pédagogique du film. [https://www.archives.atmospheres53.org/docs/clefs_de_la_maison.pdf]

[4] « Il eut un autre fils avec ma mère, mon frère, et la famille est redevenue une famille, mais moi je n'en ai jamais fait partie. Pour mon père, j'étais un étranger, il avait quitté l’école à 10 ans alors que moi je voulais faire des études. Il n’a jamais voulu de moi. C'est ma grand-mère qui a pris soin de moi, j’ai grandi avec elle. Ma mère est morte très jeune, elle avait 38 ans, elle ne voulait pas que je sache qu’elle était malade car elle savait que j’aurais tout quitté, tout pour être près d’elle et elle ne voulait pas que mon travail en soit affecté. Oui, j’ai cherché ma mère. Camus cherchait son père. Il le cherche dès la première scène, il veut écrire un livre sur son père, puis un jour il dit à sa mère : "Qu’en dis-tu si j’écris un livre sur toi" et elle : "Je ne sais pas lire". Ma mère, en revanche, savait lire et un jour, elle a lu dans un journal une critique féroce sur mon travail dans laquelle figurait également une photo de moi. Elle plia le papier, le mit dans une enveloppe, me l’envoya et dit : "Je ne crois pas ce qu’ils écrivent, mais la photo est belle » » in [https://www.filmdoc.it/2013/04/intervista-a-gianni-amelio/]

[5] Dans son ouvrage Les trois écologies, Félix Guattari y développe la notion d’ « écosophie » comme support des trois écologies (environnementale, sociale et mentale). Il constate non seulement une dégradation de l’espace terrestre mais également des relations humaines par une standardisation des comportements où l’ « altérité tend à perdre toute aspérité », selon ses propres mots. La Calabre, ses constructions, ses habitants et les relations humaines mises en scène par Amelio rappellent les écrits sur le sujet de Guattari qui, de surcroît, datent de la même période.

[6] « Rentrons maintenant et nous leur ferons comprendre que nous sommes plus forts qu’eux, qu’il ne s’est rien passé. Ces gens-là nous les ignorons… »

[7] Bernard Genin, Télérama, 30 septembre 1992.

[8] « Tu as vu comme elle est belle ? Elle est maroque… Maintenant je vais voir les autres choses. »

[9] « aucun goût, aucune saveur ».

[10] « Aussi bien dans Rocco e i suoi fratelli que dans Così ridevano, il faut un sacrifice fait de sang pour que des individus arrachés à leur milieu d'origine réussissent à se redéfinir dans un contexte nouveau et inconnu pour (re)construire leur propre identité : c’est la très belle et terrible scène du meurtre à coups de couteau de Nadia, frappée par Simone, aveuglé par la jalousie parce que la prostituée lui a préféré Rocco ; c’est la très intéressante séquence qui porte au sacrifice de Pietro, qui, en troquant son rôle avec celui de son frère, qui a renoncé à beaucoup de choses pour lui, purgera la peine à la place de Giovanni. »

[11] «I nomi dei personaggi sono molto importanti in un racconto.» (Alessandro Rais (a cura di), 1991, Gianni Amelio. Conversazione in Sicilia, Palermo, Regione Sicilia, p. 91). Phrase reprise par Agata Sciacca, « Lontano nel tempo. Così ridevano di Gianni Amelio » in Sebastiano Gesù (a cura di), Raccontare i sentimenti. Il cinema di Gianni Amelio, Catane, Giuseppe Maimone Editore, 2007.

[12] « Deux frères qui se conduisent comme des amants, avec des mensonges, des subterfuges, de longues disparitions d’un côté, dévouement total et gémissements indicibles de l’autre. »

[13] « Deux frères/amants. Giovanni et Pietro, Euryale et Nisus, corps célibataires qui se pourchassent et se perdent se camouflent et se dévoilent, ils se reflètent et s’éblouissent, ils s’aiment et se trahissent […] depuis l’inoubliable, séquence initiale raréfiée de la gare ferroviaire […]. Un amour qui n’use pas mais qui se consume et communique à travers les formes informes, inarticulées et "viscérales" du geignement : dans le souffle haletant, dans ce soupir de plaisir-douleur qui donne du souffle — jusqu’au dernier souffle — à l’exaltation amoureuse avec laquelle Giovanni talonne, regarde, recherche, entoure, piège, embrasse, "touche" les silences complices et la "passivité participative" de Pietro, reconnaissant de son sort. » F. Bo in E. Martini, Gianni Amelio: le regole e il gioco, Torino, Lindau, 1999, p. 123.

[14] Le titre du roman peut se traduire en français par « Nés deux fois ».

[15] « le corps en diagonale qui forme une hypoténuse », Gianni Amelio in Dossier de presse du film.

[16] Cineforum , n° 378, octobre 1998.

[17] Gianni Amelio in Dossier de presse de film.