Carole Philippon

L’éclectisme anachronique de Mattia Preti

Dans le panorama de la peinture italienne du XVIIe siècle, l’iter pictural de Mattia Preti apparaît comme atypique, riche et particulièrement éclectique. Il naît le 24 février 1613 à Taverna (Calabre) et meurt le 3 janvier 1699 à La Valette (Malte) ; tout au long de ses six décennies de pratique artistique intensive – il est l’un des artistes les plus prolifiques du Seicento –, Preti s’inspire de certaines tendances artistiques contemporaines, mais il regarde également beaucoup vers le passé.

Toutefois, on retrouve, dans sa production, un artiste de référence, véritable fil conducteur qui traverse toute sa carrière, depuis ses débuts romains jusqu’à ses dernières œuvres maltaises, et qui est presque oublié au moment où il commence à peindre : le Caravage. Fidèle au langage mérisien1 dont il reprend les innovations artistiques mais dont il délaisse l’idéologie subversive, Preti s’intéresse également aux suiveurs – romains puis napolitains – du Lombard. Ainsi, certaines de ses œuvres de jeunesse trahissent davantage l’influence des peintres de la Manfrediana Methodus2 que celle du Caravage. Il s’agit d’un caravagisme “filtré” par les interprétations des épigones du Maître ; prudence, donc, lorsque l’on qualifie Preti de « plus caravagesque des caravagesques »3, dans la mesure où il abandonne la portée révolutionnaire de la pensée et de l’art mérisiens pour ne se focaliser que sur la forme. Malgré cela, on ne peut que constater l’enthousiasme de Preti face à la poétique du Caravage, avec lequel il partage une trajectoire artistique commune entre Rome, Naples et Malte, et une même insertion dans l’Ordre de Malte. Artiste polyvalent, il se démarque de la technique du Caravage par sa grande maîtrise du dessin et ses talents de fresquiste. Sa carrière peut être divisée en trois périodes distinctes : les premières années de sa carrière à Rome, entrecoupée de voyages dans le nord de l’Italie (1630-1653), son séjour à Naples (1653-1660) et les quarante dernières années de sa vie passées à Malte (1660-1699).

Selon les exégètes prétiens et certaines sources historiques, Preti serait arrivé à Rome à dix-sept ans, autrement dit autour de 16304. Il y rejoint son frère aîné, Gregorio (1603-1672), qui fut vraisemblablement « son premier maître »5. Dans la cité papale – qui est pourtant dans une phase post-caravagesque – il est d’emblée fasciné par les chefs-d’œuvre du Caravage et de ses suiveurs issus de la Manfrediana Methodus. Bartolomeo Manfredi (1582-1622) est mort depuis quelques années, mais son œuvre et les scènes de genre qu’il popularisa exercent une fascination certaine sur le jeune artiste. Dans ces années 1630, soit vingt ans après la mort du Caravage, son œuvre n’a plus vraiment d’impact sur les jeunes peintres, sa renommée et le mythe qui entouraient son existence se sont évanouis, la parenthèse caravagesque est refermée. Seul Valentin de Boulogne – qui s’éteint en 1632 –, perpétue encore cet héritage caravagesco-manfrédien. Entre 1615 et 1622, soit à l’apogée de la Manfrediana Methodus, chaque peintre issu de ce courant a fait siennes les innovations stylistiques et iconographiques caravagesques. Les bohémiennes, joueurs, popolani, buveurs et autres musiciens sont tous des archétypes caravagesques ; Mattia Preti reprend ces figures (désormais traditionnelles) dans ses œuvres de jeunesse. Sa belle figure isolée de Soldat (ill. 1) correspond parfaitement à la phase caravagesque “orthodoxe” du Calabrais.

1. Mattia Preti, v. 1633-35, Soldat, Rende, Museo Civico

Pour satisfaire la demande des collectionneurs contrariés par la mort du Lombard, les représentants de la Manfrediana Methodus réélaborent et reproduisent à l’envi tous ces types de personnages – en les figurant souvent dans des scènes de taverne – tout en simplifiant les thèmes originels et en éradiquant l’idéologie mérisienne, transgressive et révolutionnaire. Le caravagisme des années 1620, auquel se réfère en partie Preti, « se charge inévitablement du sens du passé, en devenant de plus en plus le moment inactuel qui a perdu sa fonction subversive et péremptoire »6. Le Cavalier Calabrese7, qui commence sa carrière une vingtaine d’années après la mort du Caravage, exprime ici la caractéristique principale de son tempérament artistique: sa tendance à regarder vers le passé et à enrichir son penchant naturellement caravagesque d’éléments qui pourraient paraître archaïques, mais qui se fondent parfaitement dans sa poétique et qui la rendent absolument unique. Il remet ainsi au goût du jour les tableaux du Caravage (y compris les plus anciens, qui remontent à la fin du XVIe siècle) dans une démarche anachronique qu’il assume pleinement. En effet, bien que son goût pour l’esthétique caravagesque soit déjà dépassé lorsque Preti commence sa carrière de peintre8, la constante de son œuvre reste sa fidélité indéfectible au Caravage ; jamais il ne délaissera les trouvailles iconographiques et la conception luministe de son aîné, auquel il voue une admiration indéfectible. En revanche, il se montre hermétique à toute idée d’opposition ou d’indépendance par rapport aux préceptes artistiques tridentins9. C’est aussi pour cette raison que le caravagisme manfrédien – qui a édulcoré l’héritage intellectuel du caravagisme originel – apparaît parfaitement conforme à sa nature. C’est le caravagisme dans son acception la plus large que Preti analyse avec intérêt, avant de s’inscrire lui-même dans cette lignée et d’apporter ainsi sa contribution à l’héritage caravagesque.

D’ailleurs, Preti, qui, contrairement à bon nombre de peintres académiques, n’a aucun préjugé sur l’art, regarde également avec intérêt la production des Bamboccianti, que Roberto Longhi qualifiait de “Caravagistes à marche réduite ”. En témoignent ses deux Scènes de peste (1640, Collections particulières), qui sont comme des chroniques de la vie quotidienne en temps de peste. Pour ces deux compositions hautement dramatiques, Mattia Preti s’est en partie inspiré de la tragique Peste d’Asdod de Nicolas Poussin (1630, Musée du Louvre), mais on devine également son attrait pour la peinture injustement méprisée des Bamboccianti, et pour leur univers pictural dénué d’« intentions moralisatrices ou de “critique sociale”»10, qui met en scène des anti-héros, des gens ordinaires figurés dans leur vie et dans leurs activités quotidiennes, qu’il s’agisse de mendiants, de travailleurs humbles, de flagellants, de paysans ou de personnages bigarrés issus de scènes festives et populaires. Ce rapprochement avec les suiveurs du Bamboche – avec lesquels Preti partage le goût du naturalisme caravagesque – est, de par leur intérêt pour la réalité, cohérent avec ses premières passions picturales ; comme le souligne Claudio Strinati, « ce n’est […] pas un hasard si Mattia Preti fait ses débuts plus ou moins au moment où les Bamboccianti prennent consistance, eux qui partagent avec Preti (et plus particulièrement Peter Van Laer et Cerquozzi) une interprétation qui, en réalité, ennoblit l’héritage caravagesque, mais qui s’en distinguent par le choix des sujets. […] Les Bamboccianti ne provoquent naturellement aucune dégradation de la dignité du langage caravagesque, mais ils assimilent ce langage à bien d’autres composantes »11.

Force est cependant de constater que la plupart de ses compositions de jeunesse sont intrinsèquement caravagesques ; durant sa première période romaine, le Calabrais, dans le sillage des peintres issus de la Manfrediana Methodus, exécute des scènes de la vie romaine quotidienne – avec ses personnages récurrents – alliées à de forts contrastes clairs-obscurs, à l’instar de son splendide Concert madrilène (ill. 2), qui témoigne de son adhésion précoce et inconditionnelle aux principes caravagesques, mais qui, dans la couleur grisâtre de la peau de ses protagonistes, trahit également son observation attentive des œuvres de Giovanni Lanfranco. Mettant ses pas dans ceux du Caravage, Preti reprend, d’une œuvre à l’autre, les mêmes modèles ; ainsi, les protagonistes de ce Concert réapparaissent dans sa belle Partie de cartes (1635, Collection particulière), à la différence près qu’un soldat remplace le très jeune chanteur.

2. Mattia Preti, Concert, v. 1635, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

Dans la plupart de ces œuvres, Preti a recours à une lumière nocturne, autrement dit à un éclairage artificiel, qui fait irruption (latéralement) dans l’espace pictural pour venir extirper les figures des ténèbres. À l’instar des caravagistes qui l’ont précédé, Preti se détourne de la lumière du jour – il préfère situer ses personnages dans des milieux sombres et indéfinis –, opte souvent pour des figures à mi-corps (d’ascendance romano-bolonaise) et choisit d’exécuter ses tableaux religieux comme des scènes de genre. Ses œuvres sacrées sont directement inspirées de celles du Caravage, comme le prouve sa Vocation de saint Matthieu (ill. 3), qui rappelle l’œuvre éponyme de la Chapelle Contarelli, peinte par le Caravage en 1600. Matthieu, qui est percepteur à Capharnaüm, est figuré par Preti au moment où le Christ l’appelle, alors qu’il est occupé à compter la recette journalière. Le parti pris esthétique de proposer « un sujet religieux représenté comme une scène de genre en lumière nocturne »12 trahit l’attrait incontestable qu’exercent sur lui le traitement de la lumière et des contrastes clairs-obscurs caractéristiques des chefs-d’œuvre du Caravage, ainsi que les innovations iconographiques majeures consistant à mettre le sacré à la portée des hommes, et à faciliter l’identification aux événements sacrés en insérant ses personnages bibliques dans la réalité contemporaine. Pour mieux rappeler, aussi, que le sacré est universel et intemporel, et qu’il peut surgir hic et nunc. Par rapport à la version mérisienne, Preti propose une composition rapprochée et surélevée, qui permet à l’observateur de voir clairement ce qui se passe sur la table, ainsi que sur le visage des personnages, et plus précisément sur celui de Matthieu, qui, dans le doute, reprend le célèbre geste mérisien en pointant sa main vers lui, comme pour avoir la confirmation que l’appel du Christ le concerne directement. Le Christ, qui tourne le dos au faisceau de lumière, a le visage partiellement dans l’ombre ; quant à saint Pierre, qui l’accompagne, il pose sa main sur l’épaule du percepteur comme pour confirmer les paroles christiques. Les autres personnages, sourds à l’appel du Christ, ne se rendent pas compte de la situation. Notons que le fait de figurer un épisode biblique dans une taverne de la Rome du XVIIe siècle fait explicitement référence au Caravage, de même que de vêtir ses protagonistes avec des habits contemporains, qui semblent tout droit sortis de la Bonne Aventure, des Tricheurs ou de la Vocation de saint Matthieu.

3. Mattia Preti, Vocation de saint Matthieu, 1635-40, Vienne, Kunsthistorisches Museum (www.khm.at)

Parmi les tableaux de Preti les plus ouvertement caravagesques – adjectif à prendre ici dans son acception la plus large –, on retrouve l’impressionnant Crucifiement de saint Pierre (ill. 4). Cette composition majeure revisite l’œuvre éponyme du Caravage, que le Calabrais admira, dès son arrivée à Rome, en l’église Santa Maria del Popolo. Prenant modèle sur Merisi, Preti fixe sur la toile le point culminant du supplice enduré par le vieil apôtre. La lumière, qui semble avoir plusieurs sources et qui éclaire par intermittence plusieurs points de l’espace pictural, confère à cette composition une étonnante intensité. Les vastes zones d’ombre laissent la place à des éléments (typiquement caravagesques) mis en lumière, tels que le corps du vieil apôtre et ceux des travailleurs qui exécutent leur funeste besogne, ou le rendu des matières, grâce à de légères touches blanches (sur le casque du soldat ou les tissus). L’inspiration de Preti pour ce Crucifiement semble avoir été puisée à la fois chez le Caravage et chez Valentin de Boulogne (Martyre des saint Processe et Martinien, 1629, Rome, Musei Vaticani). Le Caravage n’aurait, en effet, pas renié les corps robustes des personnages à moitié nus, qui semblent tout droit sortis de son Crucifiement de saint Pierre, de son Martyre de saint Matthieu ou de sa Flagellation de Capodimonte. Il en va de même pour l’ange prétien qui apporte la palme du martyre à saint Pierre, qui rappelle celui des Sept Œuvres de Miséricorde du Pio Monte della Misericordia13.

4. Mattia Preti, Le crucifiement de saint Pierre, v. 1640, Grenoble, Musée de peinture et de sculpture

Photographie © Musée de Grenoble

Le bourreau – qui est représenté comme un homme occupé à faire son travail au mieux, sans aucune animosité –, figuré de face, en train d’aider son acolyte à ériger la lourde croix, est inspiré du bourreau du Christ de la Flagellation mérisienne, ainsi que de celui de saint Jean-Baptiste dans la Salomé de la National Gallery, et de celui du Martyre de sainte Ursule. Mariella Utili insiste sur le fait que cette toile « s’insère dans le contexte des grands retables exécutés au tout début des années 1640, dans lesquels la référence au Caravage est très forte »14; toutefois, elle s’en éloigne également par l’effervescence générale qui se dégage (aussi bien plastiquement que lumineusement) des quatre coins de l’espace pictural, et qui accentue le caractère protobaroque de Preti. Avec ce chef-d’œuvre incontournable, Preti incarne le trait d’union entre le ténébrisme caravagesque et le baroque ; en effet, sa composition se situe entre celles, éponymes, du Caravage et de Luca Giordano, qui s’inspirera de cette composition pour son propre Crucifiement de saint Pierre (1691, Venise, Gallerie dell’Accademia).

Dans la même lignée de grandes compositions religieuses, on retrouve deux œuvres monumentales, le Baptême de saint Augustin (1639-42, Tortoreto, Chiesa di Sant’Agostino) et L’Impératrice Faustine rendant visite à sainte Catherine d’Alexandrie en prison de Dayton (ill. 5). Dans la toile de Dayton, Preti reprend le récit narré dans la Légende dorée de Jacques de Voragine ; Faustine, l’épouse de l’Empereur Maximin, rend visite à sainte Catherine dans son cachot, où son époux l’a faite enfermer. Catherine lui avait reproché la persécution des chrétiens, l’avait effrayé par ses talents d’évangélisatrice et avait refusé de remplacer Faustine en devenant sa femme. Elle est donc fouettée puis emprisonnée, mais l’impératrice en personne demande à la rencontrer avant son exécution. C’est le capitaine Porphyre – que l’on aperçoit à l’arrière-plan, à gauche – qui l’y conduit; il est dans l’ombre, près de la grille de la prison, et la lumière se reflète faiblement dans son casque. Séduits par le discours de Catherine, tous deux se convertissent au Christianisme et sont condamnés à mort par l’Empereur. Dans la magistrale composition de Preti, on observe de nombreux personnages, qui prennent place autour de la sainte. Ainsi un ange prie pour la jeune femme tout en veillant sur elle – selon la légende, les anges l’auraient soignée et nourrie chaque jour –, tandis que d’autres prisonniers, plus inquiétants, émergent des ténèbres carcérales pour assister à la rencontre entre les deux femmes ; l’un d’eux, situé au premier plan, à proximité d’un chien (qui est tapi dans l’ombre, à gauche) tient l’un des instruments de torture qui servirent à torturer la sainte avant de la jeter en prison, une boule d’acier constituée de piques et d’une chaîne, que la faible lumière permet de distinguer, aux pieds de la sainte. Catherine n’est pas au centre de l’espace pictural, puisque c’est Faustine qui occupe cette place. Elle, se situe à droite ; assise, les poignets liés, elle est richement parée – ce détail rappelle qu’elle était une princesse avant d’être une sainte –. Elle fixe la très belle Faustine, qui tend la main dans sa direction. Un faisceau lumineux artificiel, qui a ici un rôle symbolique puisqu’il prédit le destin de martyre de Catherine, fait miraculeusement irruption dans la prison, pour mieux suggérer que Faustine elle-même, en rencontrant sainte Catherine d’Alexandrie, est touchée par la grâce divine. Dans cette œuvre romaine, outre les réminiscences caravagesques, on perçoit clairement l’influence du Guerchin dans le luminisme (la fameuse macchia guercinesca), qui privilégie de petites touches claires qui évoquent une lumière tombant sur plusieurs éléments du tableau, et dans la mise en évidence des corps dénudés et puissants, qui se distinguent par leur grand naturalisme15. L’observation attentive et rapprochée des visages des protagonistes – celui de l’impératrice Faustine in primis, même s’il est partiellement plongé dans l’ombre –, mais également la finesse de certains détails – les vêtements de toutes les figures féminines, de même que leurs bijoux (la délicate couronne de Faustine, parée de perles) –, et les regards des deux femmes qui se croisent et se comprennent dans une scène “muette” particulièrement intense en font une œuvre inoubliable des années romaine de Preti. Ce chef-d’œuvre illustre parfaitement son « grand et triomphant naturalisme, d’ascendance clairement caravagesque »16 et confirme le statut de Preti, qui apparaît comme l’ultime suiveur du Maître à Rome17.

5. Mattia Preti, L’Impératrice Faustine rend visite à sainte Catherine d’Alexandrie en prison, v. 1640-43, 425,5x254 cm, Dayton, The Dayton Art Institute, Gift of Mr & Mrs Elton F. Mac Donald

Reproduction interdite

Certaines de ses compositions caravagesques romaines sont exécutées avec son frère Gregorio18, avec lequel il partage un atelier. C’est le cas de Jaël et Sisara (ill. 6), sujet qui se prête particulièrement bien au traitement caravagesque des thèmes bibliques (de par son intensité dramatique et sa violence), mais qui fut, somme toute, assez peu traité par les caravagistes (on pourrait tout de même citer la version d’Artemisia Gentileschi du Szépmüvészeti Múzeum de Budapest). Cette œuvre commune des frères Preti trahit la fascination que la poétique caravagesque exerce sur les deux peintres, comme le prouvent les violents effets clairs-obscurs, qui permettent aux figures de sortir de l’ombre. Mattia a probablement peint la splendide figure de Jaël, tant elle est caractéristique de son style ; c’est même une figure typiquement prétienne, que l’artiste reprend à l’identique pour incarner son allégorie de la Vanité (1650-51, Florence, Galleria degli Uffizi). Elle est figurée dans la même position que bon nombre de ses autres héroïnes – sacrées ou profanes –, avec une attitude identique (regard inspiré, tourné vers le ciel) et un beau visage vu de sottinsù19. Le visage de Sisara, quant à lui, émerge des ténèbres dans un ultime hurlement, le pieu enfoncé dans le front.

6. Gregorio et Mattia Preti, Jaël et Sisara, v. 1650-51, Taverna, Museo Civico

Archivio Museo Civico di Taverna

Mattia Preti, qui, bien qu’avec inconstance, est à Rome dans les années 1630-1650, a la chance d’être inséré dans un milieu artistique foisonnant, au carrefour de nombreux mouvements picturaux a priori antagonistes, mais qu’il parvient à rapprocher, en une synthèse extrêmement singulière et inédite. Il faut dire que le Cavalier Calabrese est l’un des artistes les plus éclectiques et les moins dogmatiques du Seicento, et qu’il développe un « dialogue ouvert et réceptif »20 avec tous les artistes de son temps – quel que soit le courant artistique dont ils sont issus – et, par-delà les frontières temporelles, avec les grandes tendances artistiques (notamment vénitiennes) du siècle précédent21.

À mille lieues des peintres fidèles à une seule chapelle, Mattia Preti s’intéresse dans un premier temps au Réel – d’où son choix caravagesque initial – mais il s’intéresse aussi à l’Idéal, se focalisant un temps sur le classicisme des grands Bolonais (et plus particulièrement sur les productions de Reni et du Dominiquin22), de même qu’il regarde avec beaucoup d’attention les fresques lumineuses et puissantes de Lanfranco, et le courant néovénitien caractéristique des œuvres de Pietro Testa, de Pier Francesco Mola et de Nicolas Poussin. Par la suite, durant les années 1640 et 1650, Preti voyage en Italie septentrionale. Il a l’occasion de se rendre en Émilie-Romagne, où il connaît son deuxième grand choc esthétique face à la théâtralité dramatique des œuvres du Guerchin, en Ligurie (à Gênes), ainsi qu’en Vénétie ; le fait qu’il ait séjourné à Venise semble ne plus faire aucun doute. Certaines de ses œuvres sont tellement empreintes de venezianità qu’il semble impossible qu’il n’ait pas admiré de visu les chefs-d’œuvre des grands Vénitiens du Cinquecento ; comme le dit très justement Mariella Utili « il est très probable que Mattia Preti ait séjourné à Venise […]. On le déduit clairement grâce aux résultats stylistiques découlant d’une telle expérience visuelle, non seulement du point de vue chromatique et luministe, mais au niveau de la composition dans le sens le plus global : le souvenir du plafond véronésien de San Sebastiano est trop vif dans l’imagination prétienne pour ne pas supposer une connaissance de visu et méditée »23. Auprès de l’héritage des artistes septentrionaux, le Calabrais trouve une source d’inspiration inépuisable. Ces influences disparates sont toutes assimilées par ce peintre doté d’une très grande culture artistique, d’une curiosité insatiable et d’une faculté étonnante à expérimenter et à s’approprier des langages artistiques hétéroclites.

En 1649, la “Confraternita del Santissimo Sacramento” de San Martino al Cimino commande à Preti un étendard processionnel – en vue des célébrations pour le jubilé de 1650 –, comportant sur une face un Christ Salvator Mundi et, de l’autre, une représentation de leur saint patron, d’où l’exécution de Saint Martin et le Pauvre (ill. 7). Pour Spike, il s’agit de sa « toute première œuvre (datable), dans un style que l’on pourrait qualifier de “mature” »24. À l’aube des années 1650, Preti a beaucoup évolué depuis ses débuts caravagesques ; mais comment pourrait-il en être autrement, au vu de toutes les expériences accumulées au cours des dix années précédentes ? Ce sont les influences lanfranquiennes et guerchinesques qui éloignent Preti de son premier caravagisme “orthodoxe”. Le Calabrais ne renonce pas au naturalisme, mais il choisit davantage de monumentalité pour ses figures. Saint Martin est figuré sous les traits d’un jeune soldat qui, comme le veut la légende, partage son manteau avec un pauvre. L’action de “vêtir les malheureux” fait partie des sept Œuvres de Miséricorde (originellement présentes dans l’Évangile de saint Matthieu), qui sont l’un des piliers de la Contre-Réforme. L’épisode de Saint Martin et le Pauvre peut donc être considéré comme une version “isolée” de ces sept Œuvres.

7. Mattia Preti, Saint Martin et le pauvre, 1649, San Martino al Cimino, Museo dell’Abbazia di San Martino

Cette composition, à l’instar du Christ Salvator Mundi25 qui l’accompagne, présente des échos guerchinesques issus de la période tardive du peintre de Cento. À l’instar du Caravage, le Guerchin (1591-1666) est une source d’inspiration inépuisable pour Mattia Preti, qui eut l’occasion de se familiariser avec les compositions de l’Émilien lors de ses voyages dans le nord de l’Italie, mais également un peu plus tôt à Rome (où le Guerchin avait été appelé par Grégoire XV de 1621 à 1623). L’intérêt pour une « recherche orientée vers des effets lumineux suggestifs, au rendu atmosphérique et au naturalisme passionné »26 provient directement de l’étude des œuvres guerchinesques, qui accompagneront Preti durant toute sa carrière.

Après un séjour à Modène où Preti exécute les fresques de l’église de San Biagio27 (autour de 1652), il part pour Naples, où il s’était certainement déjà arrêté avant de gagner Rome, un peu plus de vingt ans auparavant. Il arrive dans la capitale méridionale vraisemblablement en mars 1653, puisque le 22 mars de cette même année il ouvre un compte au Banco di Pietà et y dépose deux cent cinquante ducats. Le chapitre romain est définitivement terminé. Commence alors sa période napolitaine, unanimement reconnue comme la plus importante de sa carrière ; à Naples, il joue un rôle de premier plan (surtout après la peste de 1656) en imposant son style inclassable – et ce malgré l’émergence fulgurante du jeune Luca Giordano – tout en s’adaptant aux goûts en vogue dans la capitale méridionale, très différents de ceux de Rome ; comme nous le confirme Mariella Utili, son séjour napolitain coïncide avec « les années durant lesquelles le “métier”, dans son acception la plus élevée, […] se manifeste à son apogée, avec une perfection et un niveau qualitatif très élevé »28. En d’autres termes, sa période napolitaine représente l’aboutissement de cette synthèse de prime abord improbable, mais qui constitue l’un des langages figuratifs les plus singuliers du XVIIe siècle. Son évolution stylistique est constante jusqu’à son arrivée à Malte. Par la suite, le manque de nouveautés et l’éloignement des centres artistiques de premier plan lui feront répéter – non sans talent – les solutions qu’il avait assimilées lors des décennies précédentes.

Les raisons exactes du transfert du Cavalier Calabrese à Naples ne sont pas tout à fait claires, mais il pense vraisemblablement que la disparition de Ribera a laissé un vide immense qu’il pourrait combler et dont il pourrait tirer bénéfice ; d’autre part, il est conscient du fait qu’il pourra compter, dans la capitale du vice-royaume espagnol, sur le soutien de la nombreuse communauté calabraise. Cela ne manque pas : dès son arrivée, il reçoit une commande publique pour l’église de la communauté calabraise, San Domenico Soriano, pour laquelle il exécute son monumental Saint Nicolas de Bari (1653, Naples, Museo di Capodimonte). Ce premier chef-d’œuvre napolitain entremêle habilement, dans une synthèse jusqu’alors inédite, les influences classiques (importance du dessin), lanfranquiennes (effets spectaculaires liés à la dimension monumentale, aérienne et dynamique des figures, qui donne un nouveau souffle à son style), guerchinesques (théâtralité exacerbée alliée à un fort naturalisme) et caravagesques (forts contrastes clairs-obscurs). De Dominici évoque, dans ses Vite, la réaction des peintres napolitains, qui restèrent stupéfaits et éblouis devant cette démonstration virtuose. Toutefois, toujours en symbiose avec les milieux artistiques qu’il fréquente, Preti s’adapte aux goûts en vogue à Naples, qui sont à mille lieues du baroque romain triomphant, en méditant plus particulièrement sur la production de Ribera ou sur le luminisme battistellien. Il se focalise également sur les sujets de prédilection de la Scuola Napoletana29, réputés âpres et violents, voire particulièrement sanglants. Preti revient à une esthétique caravagesque, démontrant par là même sa capacité d’adaptation et, surtout, de profonde compréhension du milieu culturel dans lequel il évolue.

C’est ainsi qu’il est amené à peindre ses œuvres les plus sanglantes, à l’instar de sa splendide Judith (v.1653-54, Naples, Museo di Capodimonte), dont le thème l’inspire tout particulièrement30. Ce tableau donne un aperçu de son aptitude à représenter des scènes à fort potentiel dramatique, conformes à sa nature artistique. Judith, qui est reléguée au second plan et qui ne sort de l’ombre que grâce au faisceau lumineux qui vient percuter son visage diaphane, n’est pas sans rappeler la Jaël exécutée quelques années plus tôt à Rome, avec son frère Gregorio (ill. 6). L’expression des deux héroïnes juives, dont le destin est de libérer leur peuple de la tyrannie, est identique. En revanche, le corps puissant et inanimé d’Holopherne est le véritable protagoniste de cette œuvre sans concession, qui n’épargne rien à l’observateur. Preti nous montre les conséquences du geste de la jeune héroïne juive plutôt que de fixer sur la toile le moment même de la décapitation ; et force est de constater que le résultat n’en est que plus impressionnant, pour ne pas dire effroyable. Le corps sans vie d’Holopherne, protagoniste de cette version de l’épisode biblique, est en revanche totalement absent de la Judith présentant la tête d’Holopherne à son peuple (1660, Chambéry, Musée d’Art et d’Histoire) qui est, en quelque sorte, la suite iconographique de la phase de la décapitation à proprement parler.

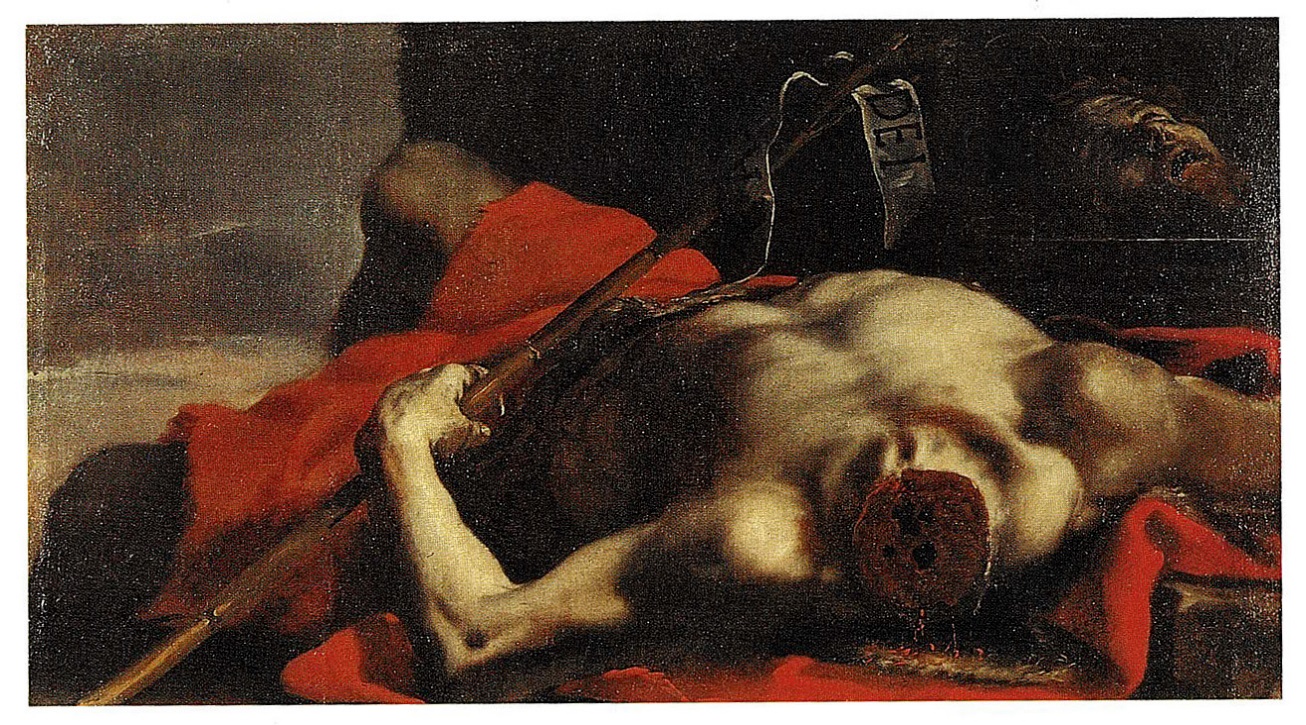

L’effroyable détail de la dépouille du corps du général Holopherne fait écho au terrifiant Saint Jean-Baptiste décapité (ill. 8), œuvre iconographiquement inédite, qui nous montre le corps du saint couché sur le dos juste après sa décapitation, alors que sa tête repose à l’arrière-plan, sur un plateau d’argent que Salomé présentera d’ici peu à son père, Hérode. Son visage, désormais grisâtre, présente les stigmates des souffrances endurées avant sa mort.

8. Mattia Preti, Saint Jean-Baptiste décapité, v. 1660, Séville, Palacio Arzobispal

Pour l’observateur, il n’y a pas d’échappatoire possible. Rien ne nous est épargné : aucune figure féminine ne vient adoucir cette vision d’épouvante (Salomé – si souvent représentée dans la peinture napolitaine de la première moitié du XVIIe siècle – est absente de cette version décidément unique de la mort du Précurseur), et rien ne pourrait donner l’illusion d’une scène de théâtre. Le cou tranché et sanguinolent est représenté avec une extrême précision anatomique : la plaie béante laissée par la décapitation laisse entrevoir l’artère qui continue de se vider de son sang et qui macule la peau de bête dont le Baptiste était couvert, ainsi que le drapé rouge vermillon qui l’entoure ; sa main gauche tient fermement la croix sur laquelle repose une cartouche contenant l’inscription Ecce Agnus Dei. Le thème des têtes décapitées (de saints) est issu de la tradition espagnole, réputée sans concession. L’âpreté tragique de ces représentations trouve, à Naples, un terrain favorable (Ribera et Battistello en ont exécuté eux aussi) de par le fait que dans le Vice-Royaume espagnol les concepts iconographiques hispanisants sont évidemment en vogue, mais également parce que toute la période tardive du Caravage – à considérer ici en tant qu’artiste fondateur de la Scuola Napoletana – repose en grande partie sur la thématique de la décapitation, que l’on retrouve dans bon nombre de ses chefs-d’œuvre méridionaux. D’où le développement (dans la peinture napolitaine de la première moitié du XVIIe siècle) des thèmes tels que Judith et Holopherne, Salomé tenant la tête de saint Jean-Baptiste, David et Goliath ou la Décapitation de saint Janvier.

D’autre part, lors de son séjour napolitain, Mattia Preti n’hésite pas à s’inspirer des artistes locaux, tels que Ribera (la gestuelle des saints ribéresques semble l’inspirer particulièrement) ou Battistello Caracciolo (le luminisme, le chromatisme froid et les tons verdâtres de l’épiderme des protagonistes battistelliens font irruption dans certains tableaux prétiens). Les collectionneurs napolitains (et en particulier le marquis flamand Ferdinand van den Eynden) commandent beaucoup de Martyres de saints à Preti, lequel s’inspire énormément de la production martyrologique ribéresque, exécutée une trentaine d’années auparavant. À l’instar de Ribera, Preti peint de nombreuses variations sur le thème du martyre de saint Barthélémy, dont le supplice particulièrement sanglant (il fut écorché vif) s’accorde parfaitement avec les représentations naturalistes. Il démontre ainsi, une fois encore, ses capacités d’adaptation à tous les milieux artistiques dans lesquels il s’insère ; John T. Spike évoque l’évolution iconographique de Preti (qui va de pair avec son évolution stylistique), rappelant qu’avant d’arriver à Naples, le Cavalier Calabrese avait une prédilection pour les épisodes de la vie du Christ et pour des sujets bibliques issus de la tradition artistique vénitienne de la Renaissance, alors que dès son arrivée dans la capitale méridionale, il tend à choisir des thèmes hautement dramatiques, typiques de la tradition locale31. Toutefois, dans son Martyre de saint Barthélémy de L’Aquila (ill. 9), la rudesse ribéresque est atténuée, malgré des accents purement naturalistes (l’écorchement de la jambe du vieil homme, les physiques dénudés puissants ou décharnés…). Toutefois, si l’on compare ce Martyre avec la version ténébriste du Martyre éponyme exécuté par Jusepe de Ribera (Martyre de saint Barthélémy, v. 1628, Florence, Palazzo Pitti, Galleria Palatina), dont il s’inspire, on remarque que Preti parvient à maintenir un équilibre entre le supplice représenté et sa capacité à ne pas choquer l’observateur. C’est ce que préconise l’art contre-réformiste en matière d’art sacré : pour éduquer le fidèle, il faut le toucher sans l’effrayer, ni le bouleverser. Preti en fait de même dans ses autres martyres de saints d’inspiration ribéresque, telles que le Martyre de saint Barthélémy (1655-56, Manchester, New Hampshire, Currier Gallery of Art), le Crucifiement de saint Pierre (1655-56, Birmingham, Barber Institute of Fine Arts), la Décapitation de saint Paul (1656-59, Houston, The Museum of Fine Arts) ou son autre Saint Barthélémy (v. 1660, Rome, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini). Ainsi, en matière de peinture hagiographique (et plus particulièrement martyrologique) Preti prend la place de l’Espagnolet (qui meurt en 1652) et hérite des commandes restées orphelines suite à cette disparition. Avec ces scènes de martyres napolitaines, Mattia Preti se révèle être un « peintre d’histoire sacrée de premier rang »32.

9. Mattia Preti, Martyre de saint Barthélémy, v. 1656, L’Aquila, Museo d’arte nazionale d’Abruzzo

“Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo – Archivio fotografico”

Reproduction interdite

En 1656, Naples connaît une terrible épidémie de peste qui décime la moitié de sa population. Preti est l’un des seuls artistes “napolitains” à survivre au fléau. Certains des membres de sa famille survivent eux aussi, et ses cousins Giovan Tommaso et Marino Schipani lui commandent un ex-voto pour rendre grâce à la Vierge de les avoir épargnés ; c’est ainsi que voit le jour la splendide Vierge de Constantinople (1656, Naples, Museo di Capodimonte). Il s’agit de l’une des rares compositions datées et signées par le Maître ; elle nous présente une Sacra Conversazione insolitement associée à un couronnement de sainte Rosalie. Alors qu’un ange s’apprête à couronner la Vierge, cette dernière, avec l’aide de Jésus, dépose en même temps une délicate couronne de fleurs sur la tête de Rosalie, qui est humblement agenouillée devant eux. La répétition d’un même geste à deux niveaux différents de la composition constitue une trouvaille iconographique originale. La jeune sainte palermitaine, qui prit son envol iconographique sous les pinceaux de Van Dyck – lors de son séjour sicilien –, est fidèle aux représentations traditionnelles. Les visages d’ascendance guerchinesque – très pâles, presque lunaires – des deux protagonistes féminines sont typiquement prétiens. Quatre saints entourent le noyau central constitué de la Vierge à l’Enfant et de sainte Rosalie : saint Joseph, saint Janvier (le saint patron de Naples qui est reconnaissant à la Vierge d’avoir mis fin au fléau dans sa ville), saint Roch (le saint protecteur contre la peste par antonomase) et saint Nicaise (qui porte une armure arborant la croix des Chevaliers de l’Ordre de Malte, symbolisant la déférence de Preti à l’égard de la prestigieuse institution, dont il fait partie).

Paradoxalement, la peste de 1656 se révèle être une véritable aubaine pour Mattia Preti, qui bénéficie de commandes prestigieuses qu’il va se faire un devoir d’honorer. Vient le temps de la reconnaissance publique ; le 27 novembre 1656 les Élus du Peuple le choisissent pour peindre, au-dessus des sept portes de la cité, des fresques votives, véritables ex-voto à l’attention de l’Immaculée Conception et les saints protecteurs de la ville. Preti devient de facto l’une des personnalités napolitaines les plus importantes, puisque ses œuvres, placées sur chaque point d’accès de la ville, accueillent les Napolitains (et les étrangers de passage à Naples) et veillent sur la capitale du vice-royaume. La fresque peinte sur la porte de Saint-Janvier à Naples a été restaurée en 1997 ; et l’on connaît les deux Esquisses des fresques votives pour la peste de 1656 – conservées à Capodimonte –, véritables visions apocalyptiques qui présentent toutes deux l’Immaculée Conception tenant Jésus dans ses bras, entourée de plusieurs saints, parmi lesquels saint Janvier et sainte Rosalie. L’Archange Michel, qui se situe entre le monde céleste et le monde terrestre, est lui aussi un Saint protecteur contre la peste. La sphère terrestre n’est que mort et désolation ; le fait d’avoir connu la peste et d’y avoir survécu permet à Preti de représenter au plus juste la réalité du fléau. Il met sa virtuosité naturaliste au service de ce qu’il a vu, afin de figurer au mieux une scène de vie quotidienne en période de peste, autrement dit d’innombrables cadavres d’hommes, de femmes et d’enfants transportés jusqu’à une fosse commune par des monatti33 parés d’un foulard autour du visage, allusion très nette à la puanteur pestilentielle qui émane des rues. La partie céleste, qui rappelle les fresques de Lanfranco, bénéficie, quant à elle, d’une palette chromatique plus chaude. Comme à son habitude, Preti parvient à assembler en une même composition des éléments a priori antagonistes mais qui, dans cette synthèse prétienne si particulière, cohabitent harmonieusement.

La direction baroquisante que semble prendre la peinture de Preti trouve une confirmation évidente dans l’exploitation de nouvelles influences, désormais ouvertement baroques. C’est le cas du vif intérêt qu’il porte à la statuaire berninienne qu’il eut l’occasion d’admirer à Rome. Son splendide Saint Sébastien (v.1653-56, Naples, Museo di Capodimonte) est, à juste titre, l’une de ses toiles les plus célèbres. Elle met en scène le martyre du jeune et puissant soldat qui, lié à un tronc d’arbre et dépouillé de son armure, a le corps transpercé de flèches. Le véritable protagoniste de ce chef-d’œuvre est le corps éburnéen de saint Sébastien, monumental et dynamique, qui surgit de l’obscurité grâce au très caravagesque traitement de la lumière, qui contribue à le “sculpter” et à le mettre en valeur, pour le faire apparaître dans toute sa puissance et sa magnificence. Le chromatisme, minimaliste, est typique de la période napolitaine de Preti ; les tons privilégiés sont sobres (gris, argentés et beige). Il se dégage de cette composition un dépouillement et une sobriété que seule une impression de puissance héroïque vient contrebalancer. La virtuosité dont fait preuve Mattia Preti dans le rendu de ce corps aussi vigoureux que sculptural découle de l’étude minutieuse qu’il a faite de certaines œuvres du Bernin (1598-1680), et notamment de la Fontaine des Quatre Fleuves (1651, Rome, Piazza Navona). Preti est littéralement fasciné par l’extraordinaire entreprise berninienne. Dès lors, il n’est guère surprenant qu’en son sculptural Saint Sébastien résonne l’écho du Rio de la Plata, du Nil, du Gange et du Danube. Toutefois, parallèlement à cette adhésion de Preti à un langage baroque on ne peut plus contemporain, une autre tendance – récurrente chez l’artiste – vient contrebalancer cet attrait pour la modernité.

Comme nous l’avons évoqué précédemment, alors qu’il vit à Rome, entre les années 1630 et les années 1650, Mattia Preti a l’occasion de vérifier l’attrait incroyable qu’exercent sur l’ensemble du milieu artistique les réminiscences artistiques vénitiennes (notamment chromatiques), inspirées des grands maîtres du Cinquecento. Ce courant néovénitien contamine peu à peu toute la péninsule et Preti, à l’instar de ses pairs, y succombe, à la différence près que le voyage qu’il effectue à Venise dans les années 1640 le bouleverse à un point tel que la passion qu’il porte à ces artistes lagunaires ne s’éteindra jamais. À Naples, il exécute de nombreux tableaux d’inspiration clairement néovéronésienne. Car le Véronèse est sans doute, avec le Caravage et le Guerchin, l’artiste qui l’inspire le plus. Et c’est le grand Vénitien dont il est le plus admiratif, même si des références titianesques34 et tintorettiennes35 sont également évidentes dans son œuvre. Et alors que ses pairs adoptent le riche chromatisme néovénitien, Preti, emporté par sa passion pour les Vénitiens, s’inspire non seulement de leur palette chromatique (autrement dit de leurs tons chauds), mais aussi et surtout de leur sens de la mise en scène et de leur théâtralité. Les choix artistiques de Preti, s’ils peuvent sembler de prime abord dissonants si on les compare aux tendances en vogue à l’époque, n’en sont pas moins l’expression de sa curiosité innée et de son « tempérament d’infatigable expérimentateur »36. D’autre part, force est de constater que l’alchimie entre les différentes influences dont il se nourrit donne vie à des chefs-d’œuvre qui mériteraient d’être davantage connus. Fidèle à son tempérament d’artiste “décalé” et anachronique, Preti, lors de son séjour à Naples, regarde en arrière et rend hommage à ses aînés septentrionaux – tout en s’adaptant à merveille aux exigences du milieu artistique napolitain –, donnant naissance à des œuvres particulièrement intéressantes.

En ce qui concerne les goûts anachroniques du Calabrais, Claudio Strinati estime que « le fait d’être cohérent avec un idéal figuratif qui avait déjà vieilli au moment où il l’adopta […] fut […] le pôle qui orienta toute sa carrière, et qui confirme de plus en plus, au cours des années, sa position de suprême “inactuel” »37, soutenu dans cette observation par Giuliano Briganti qui évoque quant à lui « le caractère hautement singulier, dès ses débuts, de la position de Preti […]. Parce que ses amours picturales furent toujours rétrospectives, ses intérêts éloignés, souvent en opposition avec ceux de ses contemporains. On peut dire qu’il resta, au fond, un artiste isolé. Le définir comme un “provincial” n’aurait aucun sens, tant parce que de son temps les cultures “provinciales” étaient on ne peut plus vigoureuses et participaient activement à former le riche mélange de la culture artistique de l’Italie tout entière, que parce que sa culture, presque trop complexe, est exactement le contraire de cette définition. Il vaut mieux, à la limite, le qualifier de “dépaysé” »38. Preti, l’inclassable, va désormais avoir recours à de nombreux éléments issus de l’esthétique véronésienne, comme on peut l’observer par exemple dans ses variations autour du thème des “banquets tragiques”, qu’il développe dès sa période romaine, mais dont il peint plusieurs versions lors de son séjour parthénopéen, dans la mesure où ils sont particulièrement conformes à la sensibilité artistique locale, qui a une prédilection pour les thèmes empreints de violence.

Le beau Banquet d’Hérode (v. 1653-56, Toledo, Ohio, The Toledo Museum of Art), est thématiquement inspiré de la célèbre œuvre éponyme de Rubens (v.1640, Edimbourg, National Gallery of Scotland) qui fit sensation lors de son arrivée à Naples, dans la collection du marchand flamand Gaspar Roomer, à tel point que tous les artistes de l’époque vinrent admirer son chromatisme éclatant, comme le raconte De Dominici. Le Banquet d’Hérode de Preti (qui est, pour John T. Spike, « la toile la plus remarquable de cette période »39), est, en revanche, une œuvre ténébriste qui laisse difficilement émerger les figures de l’obscurité. La triade fatale au Baptiste, autrement dit Hérode (à droite), Salomé, sa fille (à gauche) et son épouse Hérodiade (au centre de l’espace pictural) sont tous trois figurés au premier plan. À l’arrière-plan, on devine plusieurs serviteurs qui contemplent, médusés, la tête du Précurseur qu’une très jeune Salomé apporte, sur un plateau d’argent. Hérodiade, qui semble tout droit sortie d’une œuvre de Véronèse et qui est une reprise – plus raffinée – de la figure de Procné, que Preti avait peint quelques années auparavant (La vengeance de Procné, v.1650-60, Carpi, Musei Civici), est la figure la plus visible de la composition, bien que son visage soit partiellement dans l’ombre. Elle fixe, elle aussi, avec une impression de mélancolie, le funèbre trophée que sa fille va poser sur la table, « comme s’il s’agissait d’un autre plat du banquet »40. Le caractère mondain de ce banquet tranche radicalement avec la vision terrifiante qui accompagne l’entrée de Salomé en scène. Paradoxalement, il règne une atmosphère paisible qu’on ne retrouve pas dans les deux autres banquets - beaucoup plus agités - que nous allons évoquer.

Son Banquet de Balthazar (1660, Naples, Museo di Capodimonte) est une composition complexe dans laquelle Preti peut donner libre cours à sa brillante veine narrative. D’innombrables convives entourent le fils de Nabuchodonosor au moment où il apprend que ses jours sont comptés, lors du somptueux festin qu’il donne. Les convives sont très nombreux ; parmi eux, on observe des femmes aux toilettes fastueuses et aux coiffures raffinées, rehaussées de bijoux et de perles, qui sont très clairement inspirées par les figures féminines véronésiennes, titianesques et tintorettiennes, coiffées à l’identique41. D’autre part, l’organisation constitutive de l’espace pictural est particulièrement originale, puisque Preti préfère, à la traditionnelle disposition horizontale, une composition en profondeur qui n’est pas sans rappeler Les Noces de Cana du Tintoret (1561, Venise, Santa Maria della Salute). En résulte une impression de mouvement et d’agitation continue, liée autant à la convivialité voulue par le festin qu’à l’événement divin qui vient le perturber. En ce qui concerne les décors architecturaux, là aussi Preti a recours aux scénographies théâtrales qui ont fait la renommée du Véronèse. Ces cadres grandioses sont particulièrement bien adaptés aux tragédies qu’ils recèlent : son impressionnant Banquet d’Absalon (1660, Naples, Museo di Capodimonte), qui renoue avec le ténébrisme caravagesque, en est l’exemple le plus significatif. Absalon donne un banquet auquel il convie Amnon, afin de le faire exécuter. Ce dernier a sali l’honneur de Tamar, la sœur d’Absalon, en la violant, et Absalon entend la venger en faisant assassiner son bourreau. On assiste ici au moment le plus tragique du banquet ; Preti, s’inspirant des représentations caravagesques les plus violentes, décide de figurer l’instant même de l’assassinat. Alors que tout le monde est attablé autour du festin, deux hommes, qui ont déjà poignardé Amnon, s’apprêtent à lui porter le coup fatal. Son cou est en sang, lacéré de coups de couteau. La lumière saccadée vient percuter la gorge offerte d’Amnon ainsi que la morphologie de ses exécuteurs ; mais elle vient surtout se refléter dans le métal des armes tranchantes et menaçantes qui s’apprêtent à achever le violeur. Au loin, la lumière du coucher de soleil met en valeur les colonnades d’inspiration véronésienne ; cette “scène de théâtre” est l’écrin idéal pour cette tragédie qui, comme le dit subtilement Wilhelm Rolfs, a tout d’un « assassinat à la napolitaine lors d’un banquet à la Véronèse »42. Cette formule extrêmement pertinente illustre parfaitement la tendance de Preti d’allier en une même œuvre des éléments culturels (dans leur acception la plus large) disparates ; exécutée lors de son séjour napolitain – dans une capitale méridionale à la fois grandiose et solaire, violente et sombre –, et donc inspirée à la fois de la culture de Naples et de celle, de prime abord plus raffinée, de Venise, cette œuvre, comme le souligne Rolfs, rapproche deux cultures qu’a priori tout oppose. C’est la grande force de Preti. Claudio Strinati estime que « Preti traduisit la manfrediana methodus dans une dimension néovéronésienne qui lui venait de loin mais qu’il sut activer et rendre fascinante et magnifique comme personne d’autre »43.

Peu avant son départ pour Malte, Preti exécute un Saint Georges à cheval (ill. 10), clairement créé pour impressionner l’Ordre de Malte (dont il fait partie depuis 1642), alors qu’il s’apprête à rejoindre l’île des Chevaliers. Saint Georges – qui incarne l’idéal chevaleresque – est représenté dans toute sa majesté, comme une figure triomphante de l’idéologie contreréformiste. Son cheval44 et lui ne forment presque qu’une figure monumentale qui, avec l’aide de Dieu – qui lui a envoyé ses émissaires – terrasse le mal. La lumière laisse de nombreuses zones d’ombre, laissant parfois deviner de funestes détails (les ossements qui gisent à proximité du dragon), mais elle met en exergue la blancheur immaculée du cheval de saint Georges – qui a un rôle de protagoniste, au même titre que son cavalier –, ainsi que deux anges, l’un qui lui montre du doigt l’étendard, et l’autre, petit et potelé, qui porte la croix des Chevaliers de Saint-Jean. Le troisième putto, qui apporte l’étendard, a un visage peint en contre-jour typique de la poétique prétienne. De par ses effets chromatiques particulièrement intenses et brillants (l’étendard orange de l’Ordre de Malte et la cape bleue, flottante, de saint Georges) et le paysage titianesque que l’on devine dans le fond, cette toile fait explicitement référence au Cinquecento vénitien. Selon De Dominici, ce Saint Georges héroïque et magistralement exécuté aurait suscité bien des jalousies dans le milieu artistique napolitain. Et cette attitude triomphante du saint, accompagnée des attributs traditionnels de l’Ordre de Malte, confère à ce chef-d’œuvre une dimension allégorique évoquant la victoire des Chevaliers de l’Ordre sur les ennemis Turcs (ces derniers les avaient chassés de Rhodes, où se trouvait auparavant le siège de leur institution, les poussant ainsi à s’installer à Malte, en 1530).

10. Mattia Preti, Saint Georges à cheval, v. 1659, La Valette, Co-Cathédrale Saint-Jean

Il existe un autre Saint Georges remarquable, peint par Preti une quinzaine d’années plus tard (ill. 11), qui met en scène le saint après sa victoire sur le dragon. Descendu de son cheval – qui apparaît cependant toujours à ses côtés –, il pose un pied, avec une force retenue, sur le monstre décapité à ses pieds45. Un ange facétieux, assis sur le destrier, porte la lance du saint, tandis que deux autres putti lui apportent les attributs de son martyre, la palme et la couronne.

11.Mattia Preti, Saint Georges, 1676-78, Victoria (Gozo), Collégiale de Saint Georges

Les années napolitaines voient la poétique de Preti s’épanouir et s’enrichir des suggestions issues du milieu artistique local ; le beau Martyre de sainte Catherine (ill. 12), qui remonte à la même période que le Saint Georges à cheval, révèle ainsi de forts accents stanzionesques46. Sainte Catherine, placée en position centrale et surélevée par rapport aux personnages qui se pressent pour assister à son martyre, est percutée par un faisceau lumineux qui fait irruption par le bas, comme pour éclairer l’événement, figuré comme une scène de théâtre. Le puissant et menaçant bourreau – d’ascendance ribéresque –, qui a déjà dégainé son épée, s’apprête à décapiter la jeune femme, qui avait résisté au supplice de la roue, sur laquelle elle est appuyée. Mélancolique et digne, elle lève les yeux au ciel, où deux angelots virevoltant lui apportent sa couronne, tandis que deux autres anges scrutent la scène, à demi cachés derrière les colonnes d’un temple antique. Là encore les réminiscences véronésiennes affleurent, dans ce décor grandiose autant que dans la figure du jeune homme noir situé au bas de l’estrade sacrificielle, à gauche, effaré par ce qui se passe sous ses yeux.

12. Mattia Preti, Martyre de sainte Catherine, v. 1659, La Valette, Église Sainte-Catherine de la Langue d’Italie

L’arrivée de Preti à Naples et la terrible peste de 1656 ont profondément changé la Scuola napoletana, qui, à partir des années 1660, s’éloigne du caravagisme – qui, dans la cité parthénopéenne, était resté une force vive de la peinture jusqu’alors, contrairement aux autres centres artistiques qui l’avaient délaissé depuis les années 1625-30 – et se tourne vers le baroque. Malgré ses succès napolitains, autrement dit ses innombrables commandes aussi bien privées que publiques (il est sollicité par les plus grands collectionneurs privés, de même que par les ordres religieux, comme en atteste la prestigieuse commande de dix toiles pour le transept et la nef de l’église San Pietro a Majella47) et la reconnaissance officielle (les fresques pour les portes de la ville), Preti part pour Malte. On a beaucoup évoqué la rivalité entre lui et Luca Giordano, de même que les jalousies suscitées par ses succès dans la capitale du vice-royaume pour justifier son départ, mais, comme le suggère John T. Spike, il se pourrait que Preti, insatisfait des rémunérations inversement proportionnelles à l’incroyable somme de travail qu’il fournit48, ait pensé qu’il serait mieux traité ailleurs.

À Malte, son style grandiose (sa « manière triomphante »49, comme la définit Keith Sciberras) lui permet de transformer profondément le visage de l’île. Il ne souffre d’aucune rivalité et l’éclectisme de sa peinture correspond parfaitement à la vocation cosmopolite de Malte. En revanche, Preti, qui avait atteint le sommet de son art lors de son séjour napolitain entre 1653 et 1660, se trouve désormais éloigné des grands centres artistiques et donc, par extension, des derniers courants en vogue en Italie. Il n’échappe donc pas à une certaine cristallisation de son langage, et il subit cet isolement artistique forcé en exploitant sa poétique, désormais immuable. Seule son utilisation des couleurs change brusquement vers le milieu des années 1670. Il renonce progressivement au chromatisme néovénitien riche et varié (les couleurs brillantes, comme l’orange, le jaune et le bleu se raréfient), sa palette se restreint et s’assombrit ; Preti revient au ténébrisme50. À l’instar de bon nombre de ses pairs, plus Preti avance en âge, plus son art, dépouillé de tout artifice, se fait introspectif, comme en témoigne son émouvant Christ à la colonne (1685-90, La Valette, National Museum of Fine Arts), qui, de par sa religiosité exacerbée empreinte de désespoir, est une véritable méditation sur la mort.

Tenu, par les Statuts de l’Ordre, de résider sur l’île, Preti ne s’en éloigne, de manière exceptionnelle, que lors du décès de son frère Gregorio en 1672. On sait, par ses échanges épistolaires avec Don Antonio Ruffo, que Preti se sentait en quelque sorte prisonnier de l’Ordre, et qu’il vivait mal le fait de ne plus pouvoir voyager et, de surcroît, d’être faiblement rémunéré51. Pendant ses quatre décennies maltaises, il exécute de nombreuses œuvres pour des collectionneurs italiens, ainsi que pour des églises siennoises52. Et, toujours lié à son village d’origine, il peint, entre 1680 et 1690, de nombreuses toiles qu’il envoie à Taverna, pour les églises de Santa Barbara, de San Giovanni Battista et de San Domenico.

Preti, en vieillissant – et après avoir eu une carrière exemplaire et triomphale – souhaite clairement laisser son empreinte à Taverna. Parmi les compositions qui y sont conservées, on compte plusieurs chefs-d’œuvre, dont l’impressionnant et Christ foudroyant (ill. 13) et son testament pictural, Le prêche de saint Jean-Baptiste (ill. 14). Dans son terrible Christ foudroyant, également appelé La vision de saint Dominique, on observe le saint agenouillé dans la partie inférieure de l’espace pictural, à proximité d’un chien qui tient une bougie dans sa gueule. Saint Dominique, qui tente d’intercéder auprès du Christ pour obtenir le pardon pour les hommes, contemple, désolé, l’ire christique, que la Vierge tente de calmer. La partie céleste, au chromatisme solaire, reflète l’énergie déployée par ce Christ athlétique, accompagnant son geste vengeur et menaçant ; ce dernier, assis sur des nuages gris, de funeste augure, tient dans sa main droite des éclairs enflammés qu’il s’apprête à lancer sur la Terre. Pour Giuseppe Valentino53, dans cette œuvre Preti est proche des « valeurs émouvantes, des effets de crainte et d’émerveillement, du Jugement de Michel-Ange »54.

13. Mattia Preti, La vision de saint Dominique (ou Christ foudroyant), v. 1681, Taverna, Chiesa di San Domenico Archivio Museo Civico di Taverna.

Quant à son Prêche de saint Jean-Baptiste (ill. 14), il occupe une place à part dans la carrière du Maître, notamment parce qu’il aurait été effectué à Taverna, où Preti aurait eu l’occasion de se rendre après avoir assisté aux obsèques de son frère Gregorio, mort à Rome le 25 janvier 1672.

14. Mattia Preti, Le prêche de saint Jean-Baptiste, v. 1672, Taverna, Chiesa di San Domenico

Archivio Museo Civico di Taverna

L’artiste a inséré, aux pieds de saint Jean-Baptiste, son autoportrait, tourné vers l’observateur. La main sur le cœur, il met ici en exergue sa dévotion à l’encontre du Précurseur, saint patron des Chevaliers de l’Ordre de Malte. Saint Jean-Baptiste, figuré au centre de l’espace pictural, est percuté par la lumière qui met en valeur son corps puissant ; il désigne un putto, situé dans la partie supérieure, qui tient un cartouche sur lequel est inscrit poenitentia. Sur la droite se trouve l’éternel compagnon du Baptiste, l’agneau, que caresse un angelot souriant. Preti, quant à lui, se présente en tant que peintre et chevalier (il porte l’habit de l’Ordre de Malte), puisqu’il tient dans sa main un pinceau et une épée ; il réaffirme ainsi son identité (artistique et sociale), et le prestige acquis grâce à l’Ordre de Malte. Pour Giuseppe Valentino, « on peut imaginer que Preti, n’a, par respect, repris contact avec sa patrie qu’après la mort de son frère aîné et premier maître […] Il n’est pas évident de mesurer totalement l’impact que le tableau eut dans l’église des nobles de Taverna ; il est difficile d’appréhender complètement les multiples significations historiques, sociales, politiques et culturelles qui découlèrent de cette “présence” en effigie. […] Il y a donc beaucoup d’éléments qui concourent à augmenter la valeur et le caractère exceptionnel de cette œuvre, qui, dans son genre, compte sans doute parmi les plus significatives de l’art italien du XVIIe siècle, en plus d’être considérée, pour ses multiples acceptions humaines et historiques, le chef-d’œuvre absolu du Chevalier Mattia Preti »55.

Ce peintre au style unique développe, au fil de ses quelques soixante années de carrière, une poétique à part, qui fait de lui l’un des grands peintres du Seicento. Il reste toutefois méconnu, même si l’on observe, notamment à l’occasion des célébrations relatives au Quatrième centenaire de sa naissance (qui ont eu lieu en 2013), un intérêt croissant pour cet artiste incroyablement prolifique, cultivé, versatile et polyvalent. Parallèlement à sa carrière de peintre, et de par son immense culture artistique, Preti est également très prisé par les collectionneurs, auxquels il prodigue de très bons conseils. En ce qui concerne son éclectisme pictural, nous savons que Preti a clairement l’ambition d’inventer un style original, en se démarquant de ses illustres prédécesseurs ; il souhaite que les idées (iconographiques, constitutives, artistiques) dont il a la paternité soient considérées comme telles, autrement dit comme des inventions originales qu’il ne doit qu’à lui-même56. Ainsi, cette ambition lui permet d’assumer pleinement son tempérament artistique “œcuménique” et discontinu qui le pousse à s’inspirer de bon nombre de ses contemporains, à passer d’un style à l’autre, et à aller sans cesse à contre-courant des modes artistiques en vogue à son époque ; souvent qualifié, à juste titre, de “suprême inactuel” ou d’“isolé”, il a la particularité d’être toujours en décalage avec la réalité artistique contemporaine, en ayant recours à des langages figuratifs alors dépassés.

Les destins de Preti et de Naples – cité qui fait de lui un peintre de premier ordre – sont concordants ; en effet, le Calabrais trahit une véritable sensibilité napolitaine puisqu’à l’époque où il y vit, dans les années 1650, la cité parthénopéenne, toujours fidèle à la poétique caravagesque, témoigne d’une adhésion pour le moins timide au Baroque (qui triomphe alors partout ailleurs depuis une trentaine d’années). Preti va donc servir de trait d’union entre la fin de l’ère naturaliste et l’avènement du courant majeur du XVIIe siècle dans ce centre quelque peu réfractaire, tout en ne reniant jamais, lui non plus, sa sensibilité originelle caravagesque. Né en 1613, soit trois ans après la mort du Caravage, il sera son dernier épigone, même s’il présente, toute sa vie durant, plusieurs facettes d’une même poétique originale, inattendue et inclassable.

1. Autrement dit relatif au langage de Michelangelo Merisi, dit Le Caravage.

2. La Manfrediana Methodus (et par extension le caravagisme dit “manfrédien”) est un courant interne au Caravagisme qui s’inspire de la poétique de Bartolomeo Manfredi (1582-1622). Les peintres issus du cercle manfrédien privilégient les scènes de genre (scènes de taverne, concerts, joueurs, scènes de Bonne Aventure…).

3. Vittorio SGARBI, “Arte e vita fra il pennello e la spada”, in Vittorio SGARBI & Keith SCIBERRAS (a cura di), Il Cavalier Calabrese. Mattia Preti tra Caravaggio e Luca Giordano, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2013, p. 11.

4. Toutefois, Mattia Preti serait peut-être arrivé bien plus tôt dans la cité papale. Rossella Vodret pense avoir identifié les frères Preti (dans le recensement de l’église romaine de San Lorenzo in Lucina, remontant à la Pâques de 1624), en les personnes de “Gregorio dello Prete napolitano” et “Matthia pittore” (Cf. Rossella VODRET, “Gregorio dello Prete a Roma nel 1624”, in Rossella VODRET & Giorgio LEONE (a cura di), Gregorio Preti calabrese (1603-1672), un problema aperto, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2004, pp. 21-24.

5. Giuseppe VALENTINO, in Giuseppe VALENTINO & Sandro DEBONO (a cura di), Mattia Preti 1613-2013. Della Fede e Umanità, Abramo Editore, Catanzaro, 2013, p. 84.

6. Claudio STRINATI, “Gregorio e Mattia Preti nell’ambiente romano”, in Giorgio CERAUDO, Luigi SPEZZAFERRO & Claudio STRINATI (a cura di), Mattia Preti. Il Cavalier Calabrese, Electa Napoli, 1999, p. 23.

7. En octobre 1642, il reçoit l’investiture au grade de Chevalier d’Obédience Magistrale de l’Ordre de Saint-Jean et, en 1661, il est élevé au grade de Chevalier de Grâce Magistrale.

8. « En 1630, le caravagisme, en tant que mouvement, était mort et enterré », John T. SPIKE (paraphrasant Richard Spear), “La carriera pittorica di Mattia Preti”, in Erminia CORACE (a cura di), Mattia Preti, Fratelli Palombi Editori, Roma, 1989, p. 19.

9. En matière d’art sacré, Mattia Preti met, tout au long de sa carrière, sa capacité créative au service de la Contre-Réforme. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Giuseppe Cosentino le considère comme « le peintre du Texte Sacré ». Giuseppe COSENTINO, La storia della salvezza nei dipinti di Mattia Preti, Calabria Letteraria Editrice, Soveria Mannelli, 2006, p. 53.

10. Brigitte DAPRÀ, in Brigitte DAPRÀ (a cura di), Micco Spadaro. Napoli ai tempi di Masaniello, Electa Napoli, 2002, p. 70.

11. Claudio STRINATI, “Gregorio e Matti Preti nell’ambiente romano”, in Giorgio CERAUDO, Luigi SPEZZAFERRO & Claudio STRINATI, Mattia Preti. Il Cavalier Calabrese, op.cit., p. 25.

12. Mariella UTILI, in Luigi SPEZZAFERRO (a cura di), Caravaggio e l’Europa. Da Caravaggio a Mattia Preti, Skira, Milano, 2005, p. 478.

13. La plupart des exégètes prétiens estiment – malgré l’absence de documents – qu’après avoir quitté Taverna et avant d’arriver à Rome, Preti se serait arrêté à Naples, où résidait son oncle, médecin, Mario Schipani.

14. Mariella UTILI, in Mariella UTILI (a cura di), Mattia Preti tra Roma, Napoli e Malta, Electa Napoli, 2003, p. 108.

15. Nous pouvons par exemple constater les similitudes stylistiques et chromatiques avec les œuvres du Guerchin Samson capturé par les Philistins (1619, New York, The Metropolitan Museum of Art) ou Herminie retrouve Tancrède (1618-19, Rome, Galleria Doria Pamphili).

16. Keith SCIBERRAS, “Life and work”, in Keith SCIBERRAS, Mattia Preti. The triumphant manner, Midsea Books, 2012, p. 15.

17. Ce n’est pas un hasard si son beau Miracle de saint Pantaléon (v. 1640, Collection particulière), qui fut commandé à Preti par l’église romaine de San Pantaleo alle Scuole Pie, est considéré par John T. Spike comme « le dernier retable caravagesque à être érigé dans une église romaine ». John T. SPIKE, “La carriera pittorica di Mattia Preti”, in Erminia CORACE (a cura di), Mattia Preti, op.cit., 1989.

18. Leur intéressante Réunion de musiciens avec une scène de bonne aventure (Gregorio et Mattia Preti, 1630-33, Turin, Accademia Albertina di Belle Arti), qui peut être interprétée comme une Allégorie des cinq sens, est un parfait exemple de leurs “concerts monumentaux”. Typique de la poétique caravagesco-manfrédienne, elle reprend également des éléments tirés de la Bonne Aventure de Simon Vouet (1617, Rome, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini).

19. Voir, par exemple, Judith (1653-54, Naples, Museo di Capodimonte), Le Christ et la Cananéenne (v.1656, Stuttgart, Staatsgalerie), Le martyre de sainte Catherine (1661-66, La Valette, National Museum of Fine Arts) ou Lucrèce (v. 1670, Collection particulière).

20. Mariella UTILI, “Mattia Preti, caravaggesco sui generis”, in Luigi SPEZZAFERRO (a cura di), Caravaggio e l’Europa. Da Caravaggio a Mattia Preti, op.cit., p. 117.

21. A partir de 1621, deux Bacchanales de Titien rejoignent la collection du cardinal Ludovisi ; c’est le début de la fièvre néovénitienne qui contamine tout le milieu artistique romain. Le Triomphe de Silène de Preti (v. 1635, Tours, Musée des Beaux-Arts), ainsi que Moïse sur le mont Sinaï (v.1635, Montpellier, Musée Fabre) illustrent son intérêt pour la poétique titianesque. Au vu du désintérêt total de Preti pour la peinture de paysage, elles comptent parmi les très rares tableaux de Preti dont les scènes se déroulent dans des paysages naturels (elles furent d’ailleurs erronément attribuées à Poussin jusqu’en 1943).

22. Comme nous le prouve son Saint André (v. 1643, Lucerna, Hofkirche).

23. Mariella UTILI, “Mattia Preti, caravaggesco sui generis”, in Luigi SPEZZAFERRO (a cura di), Caravaggio e l’Europa. Da Caravaggio a Mattia Preti, op.cit., p.119.

24. John T. SPIKE, “La carriera pittorica di Mattia Preti”, in Erminia Corace (a cura di), Mattia Preti, op.cit., p. 21.

25. Pour Guendalina Serafinelli, il ne s’agit pas d’un Christ Salvator Mundi mais de « l’iconographie du Sang du Rédempteur », dans la mesure où « cette face de l’étendard présente la figure du Christ comme victime sacrificielle qui répand son sang en rémission des péchés pour établir la nouvelle alliance entre Dieu et le peuple des croyants » (Guendalina SERAFINELLI, “Mattia Preti a Roma negli anni quaranta e cinquanta del Seicento”, in Vittorio SGARBI & Keith SCIBERRAS (a cura di), Il Cavalier Calabrese. Mattia preti tra Caravaggio e Luca Giordano, op. cit., p. 39 et 42).

26. Marina CELLINI, in Stefano ZUFFI (a cura di), La Pittura in Italia. Il Seicento, Electa, Milano, 2001, p. 772.

27. L’église était originellement appelée Santa Maria del Carmine, mais elle fut rebaptisée en 1768. Preti exécuta donc ses fresques pour l’église du Carmine, et non de San Biagio.

28. Mariella UTILI, “Lo ‘Stile plasticoluminoso’, eclettico, di Mattia Preti”, in Mariella UTILI (a cura di), Mattia Preti tra Roma, Napoli e Malta, op.cit., p. 56.

29. La Scuola Napoletana, qui voit le jour après le premier séjour napolitain du Caravage, est inspirée par la dernière période du Maître, faite d’introspection, de désespoir, de dépouillement et de thématiques à forte intensité tragique.

30. Comme nous le rappelle John T. Spike, « Les sujets qui tournent autour d’affaires de mœurs à conséquences tragiques intéressent Preti au plus haut point, si bien que les variations sur le thème de la décapitation d’Holopherne par Judith sont devenues une de ses spécialités », John T. SPIKE, “La Thomyris de Mattia Preti. Une tragédie de la vengeance dans le goût de Sénèque”, in La Revue du Louvre et des Musées de France, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 5, 2004, p. 60.

31. John T. SPIKE, A Taste for angels. Neapolitan painting in North America 1650-1750, New Haven, 1987, p. 99.

32. John T. SPIKE, in John T. SPIKE, A brush with passion. Mattia Preti (1613-1699), Muscarelle Museum of Art - Centro Di, Florence, 2013, p. 42.

33. En Italie, il existe une terminologie particulière pour désigner le fossoyeur chargé de s’occuper des pestiférés défunts; il s’agit du monatto qui, aux XVIe et XVIIe siècles, était préposé au transport des malades et à l’enterrement des morts en période de peste.

34. Outre les deux toiles de jeunesse qui font échos aux Bacchanales titianesques, on perçoit cette influence par exemple dans sa belle Adoration des Mages (1653, Wells-Next-The-Sea, The Earl of Leicester and Trustees of the Holkham Estate) dont le chromatisme chaud s’inspire de celui de Titien, ou dans son Banquet de Balthazar (1660, Naples, Museo di Capodimonte) qui a des analogies avec le très sombre Martyre de saint Laurent de Titien (v.1551-59, Venise, Chiesa dei Gesuiti). Mais ce sont surtout les retables des maîtres-autels des églises maltaises, tels que La Vierge à l’Enfant avec les saints Pierre, Nicolas et l’Archange Raphaël (v. 1665, Lija, Tal-Mirakli Church) et La Vierge à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste et saint Antoine abbé (1663-64, Rabat, Saint Anthony Church), directement inspirées par la somptueuse Pala Pesaro de Titien (1519-26, Venise, Santa Maria Gloriosa dei Frari), notamment dans leur composition scénique, avec le trône marial surélevé et déplacé vers la droite. La figure de la Vierge de Lija est un hommage explicite à la “Madone Pesaro” titianesque.

35. La mobilité des effets lumineux de certaines œuvres de Preti fait également référence au luminisme du Tintoret.

36. Raffaello CAUSA, “La pittura del Seicento a Napoli dal naturalismo al barocco”, in Raffaello CAUSA (a cura di), Storia di Napoli, Società Editrice Storia di Napoli, Napoli, 1972, p. 951.

37. Claudio STRINATI, “Gregorio e Mattia Preti nell’ambiente romano”, in Giorgio CERAUDO, Luigi SPEZZAFERRO & Claudio STRINATI, Mattia Preti. Il Cavalier Calabrese, op.cit., p. 23.

38. Giuliano BRIGANTI, “Mattia Preti, i seicentofili e gli snobs”, in Paragone, II, 1951, 15, p. 49.

39. John T. SPIKE, “La carriera pittorica di Mattia Preti”, in Erminia CORACE (a cura di), Mattia Preti, op.cit., p. 29.

40. John T. SPIKE, in John T. SPIKE, A brush with passion. Mattia Preti (1613-1699), op.cit., p. 36.

41. Voir par exemple : Véronèse, La Jeunesse et la Vieillesse (v. 1553, Venise, Palazzo Ducale), Titien, Vénus et Adonis (1554, Madrid, Museo del Prado), Tintoret, Saint Georges, saint Louis et la princesse (1552, Venise, Gallerie dell’Accademia).

42. Wilhelm ROLFS, Geschichte der Malerei Neapels, E. Seemann, Leipzig, 1910, cité dans Mariella UTILI (a cura di), Mattia Preti tra Roma, Napoli e Malta, op.cit., p. 174.

43. Claudio STRINATI, “Gregorio e Mattia Preti nell’ambiente romano”, in Giorgio CERAUDO, Luigi SPEZZAFERRO & Claudio STRINATI, Mattia Preti. Il Cavalier Calabrese, op.cit., p. 25.

44. À l’instar de tous les chevaux peints par Preti, ce cheval monumental, avec son regard humanisé et naïf, apparaît plus maniériste que naturaliste. Et ressemble à s’y méprendre aux chevaux peints par Véronèse (voir par exemple Véronèse, Le Martyre de saint Georges, Vérone, San Giorgio in Braida).

45. Cette figure héroïque de saint est reprise pour figurer L’Archange Saint Michel dans la Vierge des Anges (v. 1676-80, Taverna, Museo Civico).

46. Massimo Stanzione (1585-1656) est, avec Ribera (dont il se démarque par son style classicisant), le chef de file de la peinture napolitaine jusqu’au milieu des années 1650.

47. Les deux audacieux cycles de toiles sont consacrés aux histoires de Sainte Catherine d’Alexandrie (transept) et aux histoires de saint Célestin (nef). La production napolitaine de Giovanni Lanfranco (notamment dans la Chapelle du Trésor de la Cathédrale de Naples et à la Chartreuse de San Martino) n’est pas étrangère aux résultats obtenus par Preti à San Pietro a Majella qui, pour Roberto Longhi, serait l’équivalent baroque des Chambres vaticanes de Raphaël.

48. « Son expérience à San Pietro a Majella lui a apporté la conviction qu’à Naples il serait mort épuisé, mais pas riche », John T. SPIKE, “La carriera pittorica di Mattia Preti”, in Erminia CORACE (a cura di), Mattia Preti, op. cit., p. 32

49 Keith SCIBERRAS, Mattia Preti. The triumphant manner, op.cit.

50. Voir par exemple Le retour de l’Enfant Prodigue (v. 1679, Reggio Calabria, Museo Civico), Le Martyre de saint Laurent (1689, Birgu, Église de Saint-Laurent) ou Les saints Côme et Damien (1698, La Valette, Musée de Saint-Jean).

51. Dans une lettre de mars 1669, Preti compare l’autoritarisme de l’Ordre à une véritable « tyrannie », et se plaint d’être réduit à la misère faute de revenus convenables.

52. Il exécute, pour l’église San Domenico de Sienne, La canonisation de sainte Catherine de Sienne (1672-73), et pour la cathédrale de Sienne Le prêche de saint Bernardin de Sienne (1673-74).

53. Giuseppe Valentino, qui connaît particulièrement bien la vie et l’œuvre de Mattia Preti, est le Directeur du Museo Civico de Taverna.

54. Giuseppe VALENTINO, in Vittorio SGARBI (a cura di), Mattia Preti, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013, p. 340.

55. Giuseppe VALENTINO, in Giuseppe VALENTINO & Sandro DEBONO (a cura di), Mattia Preti 1613-2013. Della fede e umanità, op.cit., p. 176-178.

56. À ce propos, lire sa lettre à Don Antonio Ruffo, datée du 27 février 1665, in Vincenzo RUFFO, “Galleria Ruffo nel secolo XVII in Messina”, in Bollettino d’arte, X, 1916, p. 256.